今年の野菜の売れ筋や消費のトレンドについて、スーパーや飲食店、流通業者など46社から回答を得た。

ブランド・品種では「アメーラ」「アイコ」「キャロル」など、高糖度系に票が集中。根強い人気を裏付けた。黄化葉巻病など病害への耐性が強い品種への期待も集まった。

2年連続1位だったサツマイモは、27票で2位。焼き芋の定番である「べにはるか」(9票)や「シルクスイート」(8票)に票が集まった一方、ほくほく系の品種を望む声もあり、ニーズは多様化している。

貯蔵期間が短くて済む、冷涼地でも栽培しやすいなどの特性を持つ品種も注目が高い。需要に供給が追い付かない中、時期や数量の安定が望まれている。

3位のブロッコリーは、栄養価が高いイメージや用途の広さから人気が定着している。

注目は、4位のアスパラガス、6位のタマネギなど輸入量が多い品目が上位に浮上した点だ。輸入品は円安の進行で価格が高止まりし、供給も不安定化。国内産地の育成、出荷時期の調節などで供給力を高め、シェアを獲得することへ期待が寄せられた。

この他、本州産など作付けの増加、拡大のニーズがあるジャガイモ、パクチーや青パパイアなど、外食中心に浸透しつつある品目にも票が集まった。

鮮度が売れる鍵

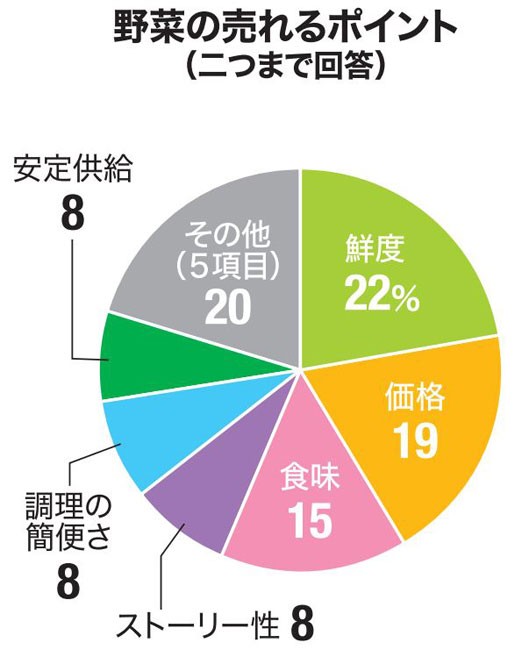

野菜の売れるポイント(二つ選択)は、「鮮度」が得票率22%と最多。栽培や輸送面で鮮度リスクが高まり、付加価値としてニーズが高まったとみられる。2位は「価格」で19%。生産コストが増す一方で、物価高による消費の冷え込みに対する警戒感は強い。

契約で価格転嫁

生産コストの価格反映、生産者の所得確保へ、産地に提案したいこと(一つ選択)は、「契約取引」が得票率27%と最多。通常の販売では日々の需給で相場が左右されるため、「生産費の反映や中間流通コスト低減を議論する前提として必要」という意見が目立った。「他産地と差別化できる付加価値の提案」も22%を占めた。

■記者の目■

1位のトマトは、品ぞろえの豊富さで群を抜く。裏を返せば、競争が激しく差別化が難しい品目だ。支持されるのは、出荷の数量や時期を安定させられる産地だ。安定供給は野菜全般で重視され、輸入品からの転換でも鍵となる。生産コスト増に伴う価格転嫁は、大きな課題だ。産地は提案力を磨き、実需者や消費者の理解を獲得したい。(橋本陽平)

Line

Line