香川産以外が1割に

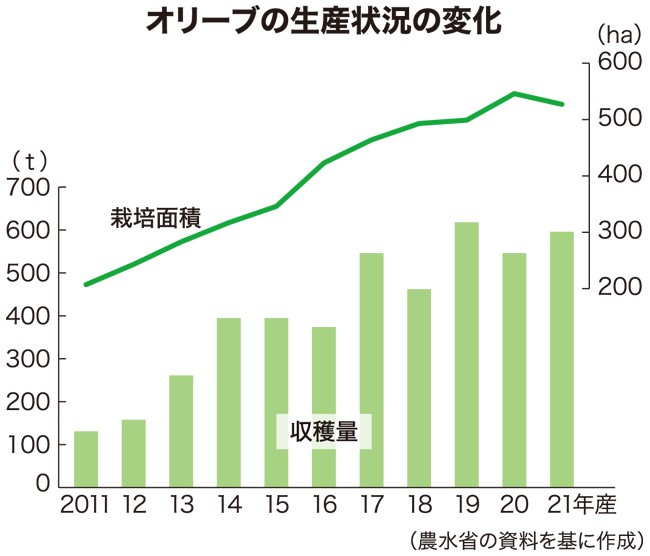

オリーブは地中海沿岸などで栽培が盛んな常緑樹。国内では香川県でいち早く産地化が進み、11年産では同県産が国産出荷量の99%以上を占めていた。その後、県外でも産地化を目指す動きが広がり、21年産では香川産以外がおよそ1割を占めるようになった。比較的早く栽培に乗り出した熊本をはじめ、静岡や群馬、宮城や福島県などに広がる。21年産の栽培面積を見ると527ヘクタールで、10年前の2・5倍となった。

香川県の小豆島などでオリーブ約26ヘクタールを生産し、加工も行う東洋オリーブ(同県小豆島町)は、都内の百貨店など各地でオイルや新漬けを販売する。生産資材費などの高騰で23年秋に1割ほど値上げした商品もあるが、営業部の上川真生さんは「売れ行きが鈍るということはない」と話す。安定した販売の背景にあるとみるのは、消費者の健康志向や国産志向で、「多少の値上げで買い控えする人は少ない」と手応えを得ている。

香川県は、病害虫に強い品種などの開発で生産を伸ばしてきた。21年に登録された「香オリ3号」は炭疽(たんそ)病に強く、果実重が比較的大きいため新漬けの引き合いがある。県の担当者は「新品種の誕生で、他県産と差別化しやすくなった。栽培したい人は今後も一定に増えるだろう」と話す。

輸入代替に期待

他産地でも栽培が伸びている。静岡県では12年産までゼロだった栽培面積が、21年産で約38ヘクタールまで広がった。同県オリーブ普及協会代表理事の近藤佳裕さんは「200ミリリットルで3000円を超えるようなオリーブオイルでも、百貨店などで十分な需要がある」とする。近藤さんは、オリーブ栽培は異業種参入が多く、栽培の専門知識を持つ人材もまだまだ少ないことを指摘。「イタリアのように、剪定(せんてい)や防除を丁寧に行えば、国内でも安定して収穫できる。本気で挑戦する価値はある」とする。

国内のオリーブオイル販売会社は、欧州での干ばつや熱波を背景に、22年から複数回値上げを実施。5月も最大手の日清オイリオグループが家庭用を23~64%、業務用を60~80%値上げした。JA香川県の担当者は「物価高の中で、高価格帯の国産オリーブ製品は売りにくいとの声もあるのは事実」と指摘。一方で県の担当者は「値上げが続く輸入品の代替に、国産品がなる可能性がある」と期待を込める。

(南徳絵)

Line

Line