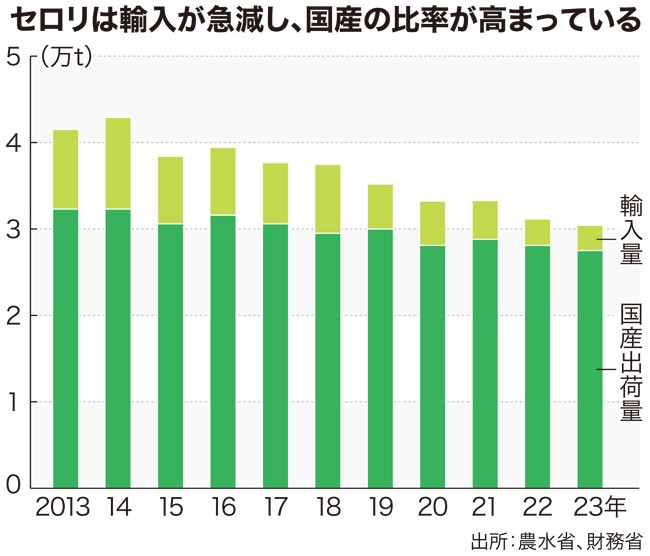

セロリは近年、輸入の減少が著しい。財務省の貿易統計によると、2023年は2934トンと、約1万トンあった10年前の3割に減った。作柄不良や輸送費増加、円安が重なり、1キロ価格は同2倍以上に高騰。仕入れのリスクとコストが増す。

その結果、国産出荷量と輸入を含む国内流通に占める、国産比率が上昇。23年には90%と、10年で約10ポイント上げた。総菜業者は「輸入が割高となって商社の扱いが縮小し、仕入れが困難な局面が増えてきた」と説明。安定調達のリスクヘッジとして、国産に期待する。

静岡県のJAとぴあ浜松は、冬場の生産量で全国一を誇る。ブランドを支えるのが、精度の高い出荷計画。月間・2週間の期間で、出荷計画を青果卸に示す。今期から、需要が高い2L級の比率も報告事項に加えた。

JAは、生産者に出荷計画の提出を求めるだけでなく、職員自ら畑を回って裏付けを取る。営農販売課は「販売力を高めるには、計画の精度が重要になる」と強調する。

ハウスと露地の70アールで栽培する西久保武揚さん(50)は、「栽培期間が長いセロリは天候の影響を受けやすく、日々の管理に気が抜けない」と話す。特に重視する初期生育は、「設備が充実したJAから安定した苗をもらえて助かる」という。卸の東京青果も「病気や肥料の知識、意識が高い指導員がそろう、盤石の体制だ」と信頼を置く。

国産は、輸入に多いグリーン系と比べて葉の緑色が淡い品種が、大半を占める。香りや味のくせが少なく、生食が多い日本人が好むとされる。しかし近年、あえて香りと味が強い品種を売り込む産地も出てきた。

福岡県のJAみいは、米国のグリーンセロリを改良した新品種を導入。「極(きわみ)・生セロリ」と命名して24年、本格出荷を始めた。今期は2月上旬からの約1カ月をピークに、約6万株の出荷を予定する。

新品種は緑色が濃く、繊維が少なく食べやすいのが特徴。仲卸のエムズフーズ(千葉県松戸市)は「普通のグリーン系は炒め物やスープにしないとえぐみが出るが、生でもおいしい」と話す。

強い香りはグリーン系の特徴だ。同社は「独特の強い香りを好む人が買い求める傾向にある。嗜好(しこう)の多様化に応える選択肢を提供できる」と伸びしろを語る。JAは「各地で生産が増えリレー販売できれば、客層も広がる」と期待する。

(橋本陽平)

Line

Line