同社が運営するモスバーガーは、全国に約1300の店舗を展開する大型チェーンでありながら、使用する生鮮野菜は100%国産。全国のJAや農業法人など約120の契約産地から仕入れる。生鮮野菜の中ではトマトの使用量が最も多い。

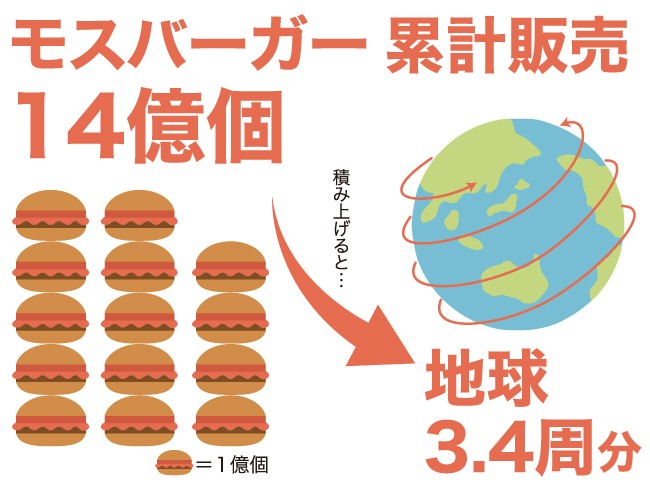

トマトを使ったハンバーガーはレギュラーメニューとして19種類展開。その中でも店名と同じ名前を持つ「モスバーガー」(470円)は、1972年の創業以来、人気ナンバーワンであり続ける看板商品だ。同商品単体で累計14億個、積み上げると地球3・38周分を売り上げた。同社は「大手チェーンで輪切りトマトが入ったハンバーガーを販売しているのは珍しい」と自負する。

理想のおいしさを実現するため、同社はトマトの食味や大きさ、分量などにこだわりを持つ。契約産地には生産する品種を指定していない。同社は「栽培方法や生育時期、地域によってハンバーガーに適した品種は異なる」と指摘。契約する産地は適した品種を生産しているかを基準に選定しているという。

他の具材との調和を実現するため、サイズやカットにもこだわる。使用するのはパティやバンズと同じ大きさである直径8センチにカットできるL級相当サイズ。全ての具材が合わさって初めて本来のおいしさとなるハンバーガーにおいてひと口目からトマトを食べられるようにする工夫だ。他の具材との最適なバランスを考慮したトマトの分量も設けている。基準のグラム数に調整してカットするため、トマトは各店舗内で包丁を使い、手作業でカット。店内カットは、トマト本来のおいしさを保ったまま商品を提供するためでもある。

こだわりの品質基準を満たすトマトを各店舗に安定的に供給するため、同社は契約産地とのコミュニケーションにも尽力する。農業生産工程管理(GAP)のJGAP指導員資格を持つ同社社員が、契約産地と日々直接やりとりすることで、生育状況や品種の情報、後継者の確保状況などを確認。安定供給に向けた計画づくりなどに役立てているという。GAPの考え方に基づく同社独自の「モスギャップ」に適合しているかの産地点検も定期的に実施。品質の安定にも努める。

近年は、気温上昇に伴い夏秋期のトマトの安定確保が難しくなっている。同社も「夏秋作の速い切り上がりと、後続の抑制作の生育遅れで端境となる10、11月は不足感が強い」と明かす。今後の供給基盤強化に向け、2023年から高温耐性が高い赤系品種を生産する産地や、肥料や温度の管理がしやすく安定供給が期待できる水耕栽培産地との契約を増やしている。同社は「今後も国産の使用にこだわり続けていく」と力を込める。

産地が大口実需と契約取引する際、年間を通じて安定した供給が求められる。単一産地の出荷だけで対応することは難しい。モスフードサービスは、複数の契約産地からの調達で、全国に展開する約1300店舗への国産トマトの周年供給を実現していた。同社は自ら、契約産地の開拓に動いているが、生産側も収穫時期が異なる産地間でリレーして、周年出荷を提案することは有効だ。業務需要で国産が販路を確保するヒントになるはずだ。

(永井陵)

Line

Line