農福連携の契機に

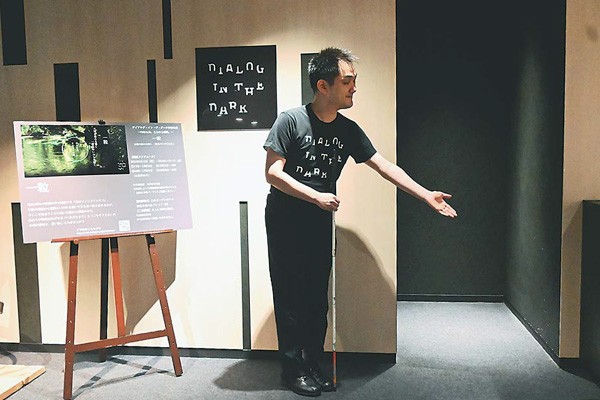

DIDは、完全に光を遮断した空間で集団行動や会話を楽しむ体験だ。9月中旬、7人の参加者は携帯電話など音が鳴ったり、光ったりする物を個室に置き、素足になった。暗闇で90分間、スタッフを含む8人で過ごす。

間接照明がついた5、6畳ほどの部屋に入ると、全盲の男性スタッフが「『きのっぴぃ』と呼んでください」と言い、参加者もニックネームを名乗った。互いの距離感が縮まる。一口大、稲穂1本分くらいのご飯を握り、預けた。「照明を落とすので、真っ暗になったら教えてください」

街灯がない田舎道より暗い、完全な暗闇。周りの声や息遣いに耳を澄ませ、突如襲ってきた孤独感を紛らわせた。「茶室の『にじり口』のような小さい出入り口をくぐります」。水が注がれる涼しげな音、ひんやりとした風。室内なのに、田園風景が見えた気がした。暗闇だからこそ、人それぞれの景色が「見える」。

8人で連なり、声をかけ合い進む。列からはぐれると、きのっぴぃが手を取って誘導してくれた。障害の有無や年齢など“見た目”で抱く先入観は、暗闇の中にはなかった。

1人1本ずつ、白杖(はくじょう)が配られ、暗闇の中の歩き方を教わった。「杖を持たない方の手は、軽く握ってください」。物や人に手を向けるとき、けがをしたり、させたりしないためだ。見えない人にとっては当たり前のマナーを知った。

素足で感じる床材が小石から芝生、石畳へと移り変わっていく。能舞台のようなヒノキ床にたどり着き、参加者同士で輪になると、最初の部屋で握ったおにぎりが配られた。

いつも通り「いただきます」と言い、食べ始めた。甘味が強くなると1粒ずつ消えてしまい、はかなく感じた。きのっぴぃが言う。「それが、命を託される感覚です」。米は精米すると発芽できなくなる。命をつなぐ責任を感じ、いつもより思いを込めて、「ごちそうさまでした」と言った。

DIDは1988年、ドイツで差別や偏見のない「対等な会話」の場をつくるために始まり、47カ国の900万人超が体験してきた。日本は今年で25年目。「一粒」は一昨年から秋に開いている。

運営法人の志村季世恵代表は31年前にDIDを知り、人の先入観をなくす体験として日本にも普及したいと考えた。「ここでは『見えない』生活に慣れている視覚障害者が、ハンディを強みに変え、働いています。農家の方にも『一粒』を体験していただきたいです」と語る。

「一粒」は18歳以上を対象に、11月17日まで開催する。料金は、1人5500円。公式ウェブサイトで予約する。

(佐野太一)

Line

Line