捕獲した鳥獣の肉を、毛や骨が付いたまま動物園のライオンやトラなどの肉食動物に与える「屠体(とたい)給餌」が広がっています。野生鳥獣による農作物の被害防止には捕獲が必要ですが、捕獲された鳥獣の約9割が活用されないまま廃棄物として処分されています。屠体給餌の可能性を考えます。(記事は1月28日付掲載。新たに動画を加えました)

Q 屠体給餌って何なの?

A 捕獲した動物を、野生本来の環境に近い状態で飼育動物に与える給餌方法です。捕獲した鳥獣の活用法として、2017年ごろから動物園で始まりました。

動物が皮を剥ぎ、骨をかみ砕き、肉を引きちぎって食べるため、野生の狩りに近い動きが再現できます。動物の異常行動が減る効果もみられます。そのため、動物福祉の立場から飼育動物の“幸福な暮らし”を実現する方策としても注目されています。

Q 捕獲した鳥獣は、ジビエ(野生獣害の肉)で、活用されているんじゃないの?

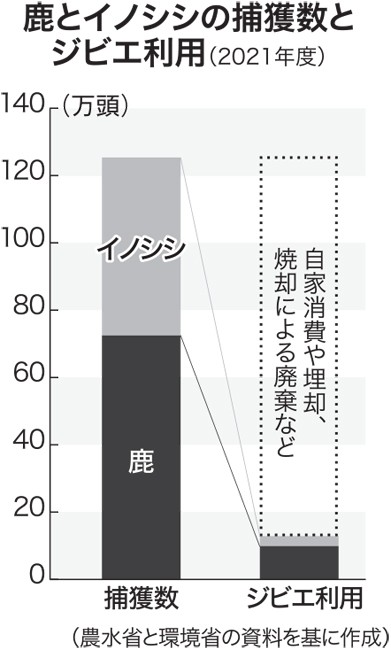

A 21年度、ジビエとして食肉加工・流通したのは、自家消費を除いて1割です。農水省によると、同年度に捕獲された鹿とイノシシ125万頭のうち、食肉処理施設で処理されたのは14万頭にとどまりました。

最近ではペットフードや肥料、皮革製品などにも活用され始めていますが、ほとんどが利活用されず、埋却や一般廃棄物として焼却処分されています。

無駄にされている命が多い一方、有害鳥獣による被害防止には、捕獲が求められています。同省によると、21年度の野生鳥獣による農産物の被害総額は155億円でした。

農水、環境の両省は被害防止に向け、23年度までの10年間で鹿とイノシシの生息数を207万頭まで半減させる目標を掲げ、20年度から「集中捕獲キャンペーン」を展開しています。全都道府県で捕獲の目標頭数と重点地域を定め、11月からの狩猟期に捕獲者やわな、資金を集中投入しています。<下に続く>

Q 今後も多くが廃棄されるの?

A 屠体給餌の需要は少しずつ増えています。大牟田市動物園(福岡県大牟田市)が17年に導入して以降、約5年間で20都道府県の24の動物園・水族館に広がりました。全国141の動物園・水族館の2割に当たります。

来園者にも好評です。大牟田市動物園と京都市動物園で屠体給餌を見学した102人を調べたところ、動物本来の姿を見られることで動物園の魅力が高まると考える人が91%もいました。一方、残酷だと感じるなどの心理的負担を覚えた人は7・8%でした。

専門家は「有害鳥獣の駆除の必要性や命を無駄にしないという一般の人の理解が進んでいる」と語ります。集客面でも導入する動物園が増えそうです。

Q 課題はあるのかな?

A 動物園が利用するには価格が問題です。現時点では、安い輸入肉や廃鶏を使った餌よりも割高なので、日常的に与えるというよりイベントで与える動物園がほとんどです。

屠体給餌用の処理会社を運営する人は「屠体給餌に取り組む動物園に国や自治体が購入のための助成をすることで需要が増えれば、駆除された動物の命を無駄にせずに済む」と訴えています。

Line

Line