そこに生えていた雑草は、ススキだった。

農研機構によると、水田周辺のイネ科雑草の株元で越冬することは分かっていたが、具体的な草の種類ははっきりしていない。そんな中、岐阜県が今年3月から県内の2地点14カ所で月1回、越冬地の調査を始めると、複数のススキの株元で同害虫が確認された。同防除所防除指導係の今井啓司係長は「ススキが越冬地の一つになっている可能性が高い」と指摘。「水稲の出穂前まで株元に潜み、その後、水田に飛び立っているのではないか」と考える。

県内では2020年産米で広く不稔が発生。同害虫の影響を疑い、同県は翌年から越冬地の調査を始めた。今後は越冬量と、出穂期以降に水田ですくい取った量から発生量を予測する予定。水田までの移動経路や飛来時期、防除のタイミングを見極めるためにも、定点調査でデータを収集する。

複数のススキの株元などで越冬が確認されたことで「今後、調査地点を設定しやすくなる」と今井係長は話す。

農研機構で同害虫の研究に携わる石島力上級研究員は、岐阜県がススキの株元などで越冬を確認したのは「今後の越冬地特定を前進させる成果」と話す。「越冬量など、複数年のデータを集め、生息密度が高い場所を突き止めることができれば、防除にも生かせるのではないか」とみる。

「悪夢が再び訪れないように…」。昨年、大きな被害を受けた米農家は、同害虫の飛来が始まる出穂期が迫る中、警戒を強め、防除の準備に余念がない。

「10アール当たり30~60キロの減収を余儀なくされた。イネカメムシによる不稔が大きな原因だった」

岐阜県本巣市で、水稲約100ヘクタール栽培する安藤重治さん(48)は、昨年の被害をそう振り返る。同害虫が自身の水田にいることを確認した。「ここまでの被害は初めて」と打ち明ける。

昨年、主食用米は防除したが、飼料用米はコスト削減のため見送ったため、被害が多発したとみる。

JAぎふが提供する防除時期などの情報を活用しながら、今年は飼料用の防除も計画する。「薬剤も準備した。去年を教訓に被害を抑えたい」と話す。

効果的な薬剤散布の時期はいつかーー。農研機構の石島上級研究員に改めて尋ねると、「不稔被害を防ぐには、出穂期直後が効果的」との回答を得た。

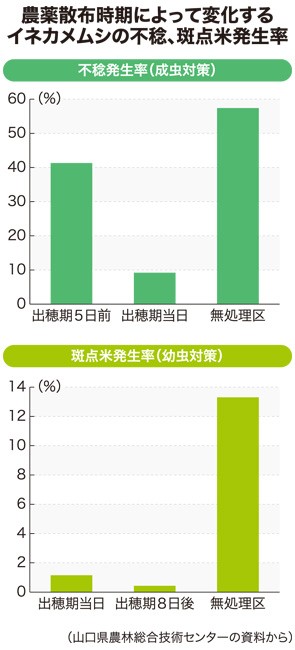

同機構が参考にするのは山口県農林総合技術センターによる調査結果。山口市で米「コシヒカリ」の実証調査したところ、出穂期5日前の散布だと不稔率は41%だったが、出穂期当日の散布だと9%にとどまった。散布なしは57%だった。出穂期当日に散布した方が不稔率は低かった。

さらに石島上級研究員は「防除は2回が基本」と強調。出穂直後の成虫防除に加えて、成虫が水田で生んだ卵からかえった幼虫による斑点米発生を防ぐため、8日後にもう一度散布する。成虫、幼虫の二段構えの防除を促す。

田植え後の水田に粘着板を固定し、出穂期に入る7月中旬以降、飛来の有無や時期を確認する。複数年、調査を重ね、注意報の発信や適期防除の呼びかけに利用する考えだ。

同県は「通常の防除回数では稲を守り切れないことも想定される。追加防除を促す根拠にもしたい」(病害虫防除所)と調査の狙いを説明する。

<ことば>イネカメムシ

1970年代後半以降、ほとんど確認されていなかったが、2020年頃から関東以西で発生と被害が見られるようになった。成虫は茶褐色で体長12、13ミリの大型の斑点米カメムシ類。成虫で越冬する。

Line

Line