記者が足を踏み入れたのは酒田市の山間部、八幡地域。水田地帯を流れる荒瀬川が氾濫し、出穂直後の水稲が土砂で覆われていた。

「もう農業はやめるしかない」。同地域で水稲約4ヘクタールを作付け、全面積で冠水・土砂流入した堀正博さん(66)はつぶやく。「今年は品質も量も良さそうだった。米相場も上昇し、概算金にも期待していただけに、つらい」と打ち明ける。

所有するトラクターもコンバインも泥水にのみ込まれて故障し、使用できなくなった。新たに導入するにしても「資金的に難しい」として堀さんは離農を決めたという。

JA管内作付けの7割被害

酒田市を管内に持つJA庄内みどりによると、管内の水稲作付面積計1万500ヘクタールのうち、7割を占める約7000ヘクタールで被害が発生。浸水・冠水約6400ヘクタールに加え、土砂流入が約450ヘクタールに上る。

引き金になったのが線状降水帯だ。気象庁によると、酒田市を含む庄内・最上地方で7月25日に発生。同市の日降水量は288ミリに達し、1937年の観測開始以来、最多だった。同地方を含め、今年は6、7月に全国各地で6回、線状降水帯が発生している。同庁は「今後も条件がそろえば全国どこでも発生する」(気象リスク対策課)と説明する。

3日間水引かず「不安」

酒田市に降った多量の雨は、田畑だけでなく家屋にも被害を与えた。市によると、20日時点で家屋の床上・床下浸水は490件に上る。

水稲4・5ヘクタールが3日間冠水した酒田市の遠田聡さん(63)は自宅が床上浸水し、避難所から水田に通う。「1日冠水しただけで収量は2、3割減る。どのくらい減収してしまうのか」と不安を募らせる。

取材の中で遠田さんは「収穫できたとしても不安がある」と明かした。毎年、米を運び込むJA庄内みどりが運営する松山カントリーエレベーター(CE)も浸水、故障したため「米の行き場がない」という。記者がCEの被害状況を取材すると、地域の米の受け入れに支障が出ている実態が見えてきた。

CE浸水、行き場失う米

CEを利用する農家は約100人に上る。例年だと9月中旬に稼働する。今年は約270ヘクタール分の対応を予定していたが、松山CE利用組合の佐藤伸二組合長は「今年産米を全て受け入れるのは難しい」と明かす。

地域の別のCEと調整し、約120ヘクタール分の受け入れはめどが立った。だが残りの約150ヘクタール分の受け入れ先は見つかっていない。

「農家から持ち込まれた米を乾燥させ、流通に乗せるCEは米産地の心臓。復旧には多額の費用がかかり、JAや農家だけでは不可能だ」と佐藤組合長は懸念する。

取材した日は台風7号が日本の太平洋側に接近していた。「直撃していたら、ここの復旧はさらに遅れたかもしれない」と話す。

特産梨も打撃「なすすべない」

JAに問い合わせると、作付面積30ヘクタールのうち、16ヘクタールで浸水や冠水、土砂流入の被害を受けたという。

現場に行くと、梨農家に取材できた。酒田市の三浦ひとみさん(54)は園地の計10アールに土砂が流入。被害園地に同行すると、普段は立って作業ができるが、土砂が堆積しているため、かがまないと木に引っかかって園地に立ち入ることができないほどだった。土砂をかき出すために重機を入れたくても不可能な状態だ。

「なすすべがない。50年目の自慢の木だったが、この畑で再起は難しい」と三浦さん。高台の園地で新たに苗木を植える予定だが「成木化まで10年程度かかる。なかなか前向きになれない」と肩を落とす。

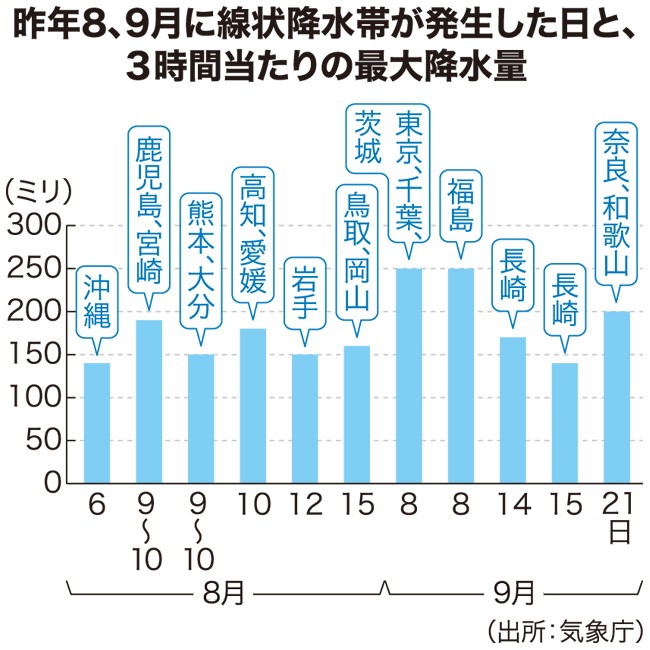

気象庁によると、線状降水帯は梅雨の終盤に発生することが多いが、昨年は8月に6回、9月に5回発生しており、「今後も警戒が必要」(気象リスク対策課)という。同庁は、気象情報や自治体の避難情報を小まめに確認し、事前の備えや命を守る行動を取るよう呼びかける。

■山形県JA庄内みどり 田村久義組合長の話

■山形県JA庄内みどり 田村久義組合長の話農地やCEなど施設の復旧は長期戦になる見通し。被害を受けた農家の営農を維持し、地域農業を再建していくには激甚災害指定に基づく国の支援が欠かせない。国に要請しながら、JAでもインフラ復旧や農機の導入を含む営農再開へのサポートをする。とりわけ被害規模が大きい水稲は収量の減少が避けられない。米不足が懸念される中、米卸業者にも心配をかけている。まずは収穫できる水田で、しっかり刈り取りができるよう農家を支援する。

(高内杏奈、撮影=鴻田寛之)

[ことば]線状降水帯 次々と発生する積乱雲が組織化し、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過・停滞する線状の強い雨域。集中的に多量の雨が降るため、発生から数時間で避難が困難になる危険性がある。

Line

Line