猛暑下での農作業を乗り切るため、電動ファン付き作業服の利用が広がる中、東海地方の男性読者から本紙「農家の特報班」にある取材依頼が届いた。今夏、友人の40代男性がファン付き作業服を着たまま農作業中に熱中症で亡くなったという。「厳しい暑さの中で、ファン付き作業服を使うべきなのか調べてほしい」という男性の声を受け、メーカーや専門家を当たった。

記者はまず、製造メーカー複数社に、厳しい暑さの中でもファン付き作業服を使って良いか問い合わせた。ある大手メーカーは「猛暑で使うかは使用者が判断すること」と回答。別のメーカーも「暑い環境下では効果が少なくなる」としつつも「使用を控えるべき温度設定は設けていない」と説明した。

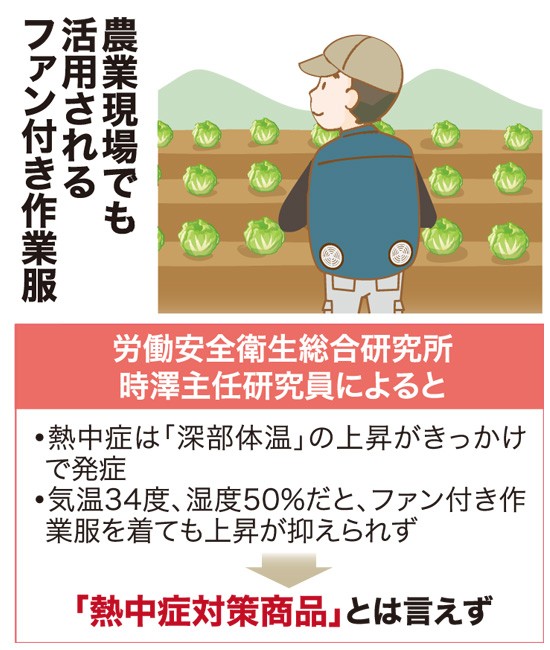

両社の商品は、作業服店やインターネット上で広く販売されている。販売業者が「熱中症対策商品」と明記して売るケースも多い。だが、ファン付き作業服を着ることで、具体的にどれぐらい体を冷やせるかは、あまり説明されていない。

取材したメーカーはホームページで、冷却効果が得られるとする有効範囲を気温や湿度で示していた。ただ、根拠となるデータは示しておらず、問い合わせても「開示できかねる」との答えだった。

ファン付き作業服の効果を調べた研究成果がないか、記者は論文やレポートなどを調査。労働安全衛生総合研究所の時澤健主任研究員がまとめた論文をみつけた。ファン付き作業服について「熱中症対策製品になると評価することは難しい」との考察があった。

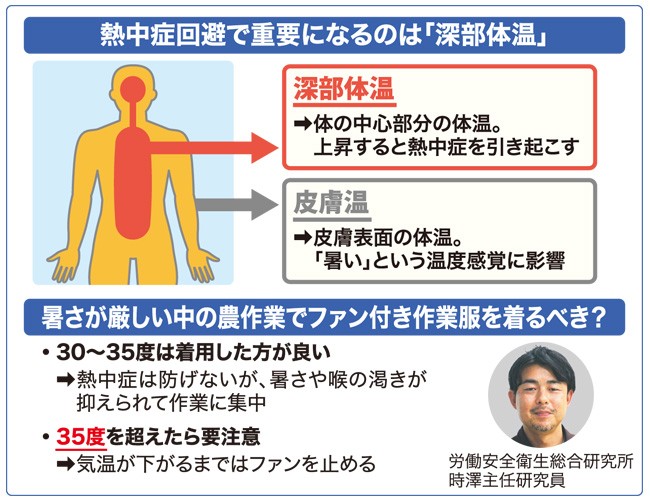

記者は時澤氏と面会。論文にある検証内容を詳しく聞いた。熱中症は脳や臓器などの機能を守るため、普段は一定に保たれている体の中心部の「深部体温」の上昇をきっかけに発症する。時澤氏は「深部体温の上昇を抑える効果の有無が、熱中症を抑制できるかを判断する指標になる」と説明する。

時澤氏による検証は、気温34度、湿度50%の環境下で実施。成人男性8人が作業服を着用・未着用の状態でそれぞれ約1時間、早歩きをし、一定時間ごとに直腸温で深部体温の変化を調べた。

検証の結果、着用・未着用のどちらも深部体温は同程度上昇していた。これを受け、時澤氏はファン付き作業服について、検証の環境下では「熱中症対策には効果が認められなかった」と指摘する。

ただ、ファン付き作業服を着ると「涼しい」と感じることは確かだ。そうした効果はどう考えるべきか、さらに取材を進めた。

電動ファン付き作業服の熱中症対策としての効果を示すために、メーカーや販売業者に使われるのがサーモグラフィーの画像だ。使用後に体の温度が下がったことを視覚的に強調する宣伝をよく見かける。この点についても労働安全衛生総合研究所の時澤健主任研究員に見解を求めた。

時澤氏は「サーモグラフィーで写るのは皮膚温で深部体温とは別」と説明する。その上で「皮膚温が下がることで、涼しいと感じる効果があるのは間違いない」と話す。

検証ではファン付き作業服の有無で深部体温の差は生じなかった。一方で、作業服内部の皮膚温を下げる効果は確認されていた。

人が暑さを感じるのは「皮膚感覚による部分が大きい」と時澤氏。ただ、着用した人が涼しさを感じても、深部体温が下がらなければ「熱中症を防ぐことにはならない」(時澤氏)。そうした認識を持ってファン付き作業服を利用するよう警鐘を鳴らす。

いまだ残暑は厳しい。総務省消防庁によると、2023年は9月18日から10月1日までの間、2118人が熱中症にかかり救急搬送されており、引き続き警戒が必要だ。年々、暑さが厳しくなる中で、ファン付き作業服を使うべきかどうか。改めて時澤氏に尋ねた。

作業環境の気温が30~35度であれば、「着用を薦める」と時澤氏。通常、作業服内の皮膚温は35度前後で「それより低い温度の風が入ってくる分には、体に悪い影響はない」と説明する。

熱中症を防ぐ効果は得られなくても、暑さの感覚や喉の渇きが抑えられるため「作業効率や注意力低下を抑える効果が期待できる」という。体が受ける負担は変わらないので、時澤氏は「つらい、きついという感覚に頼らず、未着用時と同じように、給水や休憩を挟むことが大事」と話す。

気温が35度を超えた場合は、体に熱をためてしまう可能性もあるため、ファンのスイッチを一度切るよう促す。気温が下がってきたら、再び動かすといった使い方を薦める。

単体では熱中症対策の効果が認められないファン付き作業服。だが、下に着る肌着を湿らせておくと、水が蒸発時に熱を奪っていく「気化熱」の作用で「効果的に深部体温を下げることができる」(時澤氏)

やり方は水に浸して、よく絞った肌着を着用するだけ。化学繊維より綿製の肌着が向く。高温下で作業すると2時間程度で乾くため、休憩の際、霧吹きで肌着を再び湿らせると長く効果が続く。時澤氏は「費用もかからないので、取り入れてほしい」と呼びかける。

メッセージをくれた男性に、取材で得た情報を報告した。男性は外気温が35度以上となる日が年々増えていることに触れ、「外で働く全ての人に、適切な使い方が広がってほしい」と願った。

(金子祥也)

Line

Line