岩手県のJA岩手ふるさとは水田の中干し期間延長による温室効果ガスの排出削減量を販売する「J―クレジット制度」で、導入初年度の2024年産米で、国内有数規模の717ヘクタールで取り組んだ。農家の負担増がわずかだった上、米の品質への影響は見られなかった。今後は規模をさらに広げる方針だ。

岩手県のJA岩手ふるさとは水田の中干し期間延長による温室効果ガスの排出削減量を販売する「J―クレジット制度」で、導入初年度の2024年産米で、国内有数規模の717ヘクタールで取り組んだ。農家の負担増がわずかだった上、米の品質への影響は見られなかった。今後は規模をさらに広げる方針だ。JAは、クレジットの販売を仲介業者のフェイガーに委託し、10アール当たり約3500円の収入を見込む。JA担当者は「新たな費用負担がなく得られる、貴重な収入だ」とみる。JAが「作業は農家自身で完結してほしい」とした上で参加を募ったところ、24年産で42戸の農家が手を挙げた。

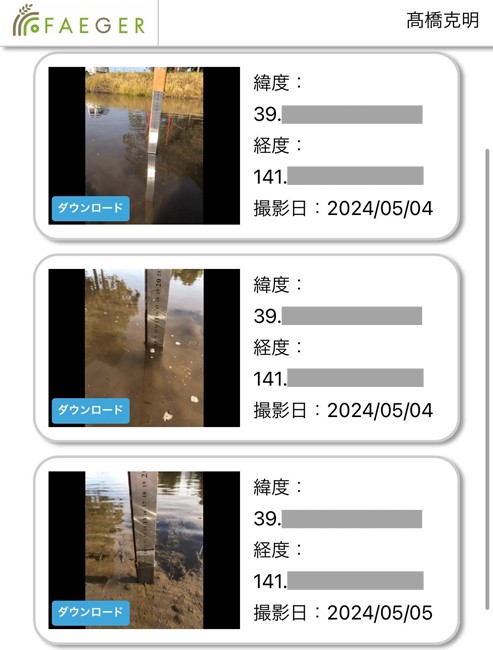

水田の中干し期間は1週間以上延長する必要がある。農家が取り組みを収益化するためには、スマートフォンでの写真撮影や作業記録の入力などが必要だ。「作業は簡単だった」との声がある一方で、スマホの操作に慣れていない農家では苦労もあった。JAによると、写真が手ぶれしてしまったり、入力に漏れがあったりするミスが散見されたという。

JA職員などが手助けする例もあったが、途中で断念する人もいた。農薬散布などで中干し期間中に水を入れざるを得なかったケースもあり、12戸が途中で離脱した。それでも30戸の717ヘクタールが残った。

一方で、作業が順調に進んだ農家も多い。同JA胆沢地域センターの高橋克明センター長は中干し延長に取り組んだ農家の1人。5ヘクタールで従来8日間だった中干し期間を、さらに10日間延長した。

高橋センター長は、写真撮影や入力作業は「1回10分ほどで、ほとんど負担にならなかった」と話す。作付けした「ひとめぼれ」では品質への影響も見られず、「収益化へ取り組む価値は十分ある」とする。

初年度となる24年産で、同JAは「手応えは十分」と評価。中干し延長に関心を持つ農家は多く、25年産では規模を拡大する見通しだ。

JA岩手ふるさとの中干し延長のポイント

■スマートフォンでの記録作業は農家自らで完結する

■農家の負担増は少なく、米の品質にも影響はなかった

■10アール3500円程度の収入が見込める

収益・難易度に地域差

農水省によると、23年産米で「J―クレジット制度」の中干し延長に取り組んだ国内の面積は、23道府県の約4600ヘクタール。今後、さらに拡大する見通しだ。ただ、収益性や難易度は地域によって異なる。

フェイガーによると、東北や北海道では10アール当たり約3000円の収入が見込める一方で、九州では同700円程度と差が大きい。また、「もともと中干し期間が長い産地は延長自体が難しい課題がある」(フェイガー)。

ただ、中干し延長の収益化に向けては追加費用が発生しない上、途中で離脱しても罰則などはない。JA岩手ふるさとの担当者は「挑戦する価値はある」と指摘する。

(鈴木雄太)

Line

Line