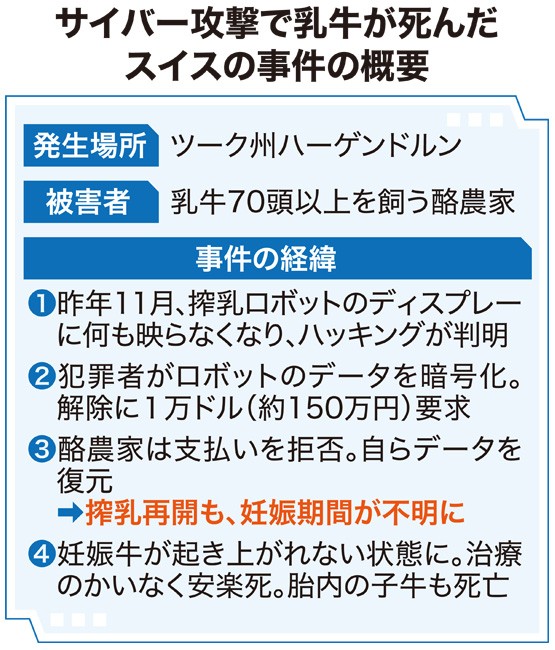

現地報道によると、事件が発生したのはスイス中北部のツーク州ハーゲンドルン。乳牛を70頭以上の飼うヴィタル・バーチャーさんの農場がサイバー攻撃を受けた。

昨年11月、通常なら搾乳牛の名前や体重、乳量が表示される搾乳ロボットのディスプレーに何も映らなくなった。専門家に連絡したところ、ハッキングだと判明。犯罪者がロボットのデータを暗号化し、その解除に1万ドル(約150万円)を要求してきた。

事件後、バーチャーさんは妊娠牛1頭が横たわり起き上がれなくなっているのを発見。調べると体内で子牛が死んでいた。分娩期が把握できず、出産のサポートできなかったのが原因の可能性がある。母牛は治療したが回復の兆しが見えず、安楽死させたという。

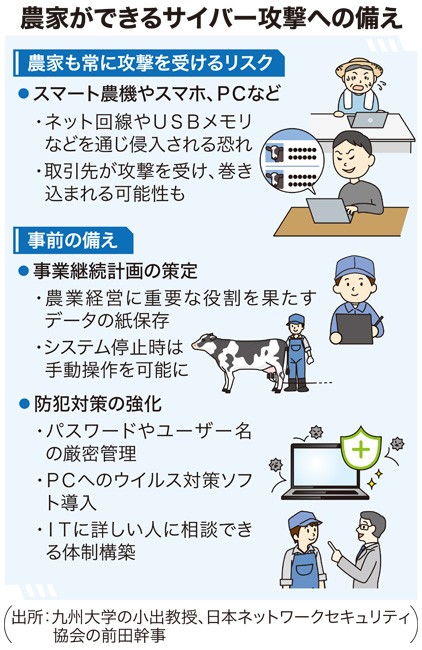

スマート農機に加え、スマートフォン、パソコンなどもインターネットにつないだり、USBメモリなどの記憶媒体を使ったりする。ネット回線や機器などと接続する限り「外部から侵入される恐れは拭えず、万全なセキュリティ体制は存在しない」と小出氏。

技術進歩のスピードは早く、サイバー犯罪者が急激に力を持つ可能性もあるとして「極端なことを言えば、自動運転のトラクターを暴走させることも可能になるかもしれない」という。「先手を取って対策をすることが必要だ」と訴える。

対策は複数 事業継続計画を

サイバー攻撃だけでなく「機械が不具合を起こすリスクは常にある」と小出氏は指摘。停電やネットワーク障害など、サイバー攻撃以外の理由でデータが壊れても、牛が死んだ可能性はあるという。

ダメージを最小限に抑えることができるよう「複数の対策を組み合わせて、事業を継続できる計画を事前に作ることが重要」と強調する。

具体的には、牛の妊娠期間の情報など、農業経営に重要な役割を果たすデータは紙で印刷して保存しておいたり、システムの停止時は手動で操作できるようにしておいたりといった対応を推奨する。

顧客情報にも注意

IT分野の安全対策に携わる専門家にも取材した。日本ネットワークセキュリティ協会の前田典彦幹事(FFRIセキュリティ)は「IT化を進める以上、農業分野でもサイバー攻撃は起こりうる」と話す。機器そのものへの攻撃に加え、パソコンなどに保存してある独自の栽培ノウハウを盗まれるリスクがあるという。自身のシステムに侵入されるだけでなく、農家が取引する企業などが攻撃の標的になった場合「農家も攻撃に巻き込まれる可能性はある」(前田氏)という。ECサイトを運営している場合、顧客の個人情報の取り扱いにも「最大限の警戒が必要だ」(同)。

相談体制整えて

前田氏は、農家にはまず「一般的なセキュリティ対策から始めてほしい」と促す。具体的には、パスワードやユーザー名といった情報を漏洩させず、知っている人を限定させて厳密に管理するよう推奨する。パソコンへのウイルス対策ソフト導入、ITに詳しい人に相談できる体制を作ることも重要という。人手不足を背景に農業でもIT化が進む中、ネットに接続する先端技術を導入する時は「セキュリティーの徹底を忘れないでほしい」と前田氏は話す。

(小林千哲)

Line

Line