他の虫に比べて吸引力が強い同害虫は、もみの中の米を吸い、不稔を引き起こす。質問を寄せた農家は「不稔率がそれほど高くないのであれば、防除を減らしたい」と話す。

不稔はコンバインで収穫する時に、はじかれる。農家が知りたい同害虫による不稔率を把握するには、発生田から稲穂を採取し、もみを1粒ずつ調べるしかない。

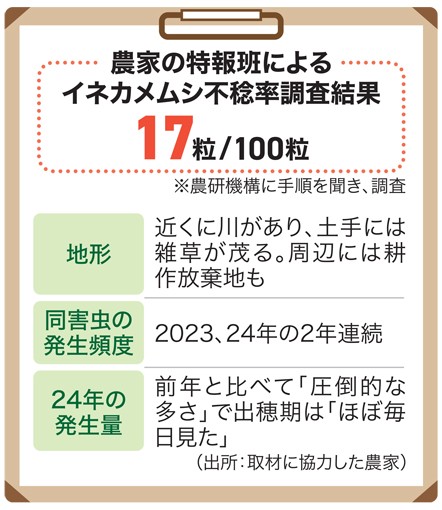

特報班は、独自に不稔率を調べることにした。農研機構に調査手順を確認した上で昨秋、質問を寄せた農家の田に向かった。

現地に立つと、本来なら穂が垂れているはずの稲が、ピンと垂直に立っている姿が複数目に入った。稲穂にまとわりつく同害虫をいくつも見かけた。

もみを触ると簡単につぶれ、中は空洞。不稔だった。

同機構に教わった調査手順に沿って、現地の稲穂を採取。さらに、同害虫が原因の不稔を特定する方法も教わり、ある自治体の研究機関の協力も得て、採取したもみを1粒ずつ手作業で調べた。

調査の結果、100粒中、17粒に吸汁痕が見つかった。「不稔率17%」というのが特報班が導き出した答えだ。

同機構によると、通常の温度条件でも見られる不稔率は約5%。単純比較はできないものの、特報班が調査した同害虫による不稔率は、その3倍以上の水準だった。高温に同害虫の被害が重なれば、水稲の収量に大きな影響を与える可能性もある。

同機構に調査結果の見解を求めると「来年以降、この数値がさらに上昇するのかどうか、発生量と共に注視していく必要がある」との回答が届いた。

次に記者は、調査した水田でなぜここまでの不稔が起きたのか、背景を探った。

「ここは防除ができなかった田んぼ。人手が足りず、手が回らなかった」

イネカメムシの不稔(ふねん)率を把握するため、特報班が稲穂を採取した田は加工用米を作付けしていた。取材に協力してくれた農家は、計30ヘクタールの米作りを自身と妻の2人でこなしており、「防除は主食用米を優先せざるを得なかった。結局、加工用米の一部は防除できないまま収穫を迎えた」と打ち明ける。

今回の調査結果を伝えると、農家は「主食用米ほど外観品質を問われない加工用米であっても、ここまで収量が減るのは厳しい」と深刻に受け止める。「来年は地域の仲間と連携して防除を徹底したい」と話した。

特報班のイネカメムシ不稔率調査は、信ぴょう性を担保するため、農研機構に示された手順を守った。

まず取り掛かったのがサンプルの採取。同機構は、統計的に十分な精度を保つため「10アールの田で少なくとも400本の稲穂が必要」だという。農家の許可を得て、イネカメムシが見つかった田10アールから約500本の稲穂を採取させてもらった。

稲穂をまとめると、30キロ入り米袋2袋になった。ずっしり詰まった袋を特報班の記者2人が1袋ずつ抱え、群馬県館林市から電車を乗り継ぎ、1時間半かけて、東京・秋葉原の本紙本社に持ち帰った。 次に手を付けたのが脱穀。コンバインを使用すると不稔ははじかれるため、同害虫の被害を正確に把握できない。記者が稲穂を1本ずつ手に取り、茶わんやコップの縁で、もみをこそぎ落として脱穀することにした。

約500本の脱穀にかかった時間は延べ6時間半。途中、「終わりが見えない」と意識が遠くなることもあったが、最後まで作業を続けた。結果、もみの数は約8万2100粒に上った。水を張ったバケツにもみを入れ、浮いてきたら中身が入っていない不稔だ。バケツに入れると、多数のもみが浮いていた。

次は同害虫の被害を特定する作業。「吸汁されたもみの付け根には、唾液が固まった痕がある」(同機構)という。化学薬品の「酸性フクシン水溶液」を0・01%に薄め、もみを30分ほど浸すと、吸汁痕に反応して赤く染まるということで、業者から取り寄せた。 所定の手順を終え、ルーペを使ってもみを見回し、吸汁痕を探した。ここで思わぬ事態が起きる。吸汁痕が小さ過ぎ、肉眼での判断ができなかったのだ。

途方に暮れる中、ある自治体の試験研究機関に相談すると「協力しましょう」と申し出てくれた。酸性フクシン液で処理済みのもみ100粒持ち込み、記者が顕微鏡を借りて1粒ずつ確認した。研究機関の担当者の「もみの基部に赤く、ツンととがっている部分があるはず」という説明通りの吸汁痕があった。

作業を繰り返していくと、同じ状態のもみが複数出てきた。最終的に確認できたのは17粒。「不稔率17%」の答えにたどり着いた。

同機構によると、稲穂をランダムに採取したなら、調査数が100粒でも1000粒でも、調査回数が1回でも複数回でも不稔率は大きくは変わらないという。特報班は採取時、10アールの水田内を無作為に歩き回りながら刈り取っていた。同機構が言う「ランダム採取」の要件は満たしており、「不稔率17%」の信ぴょう性は一定に確保できたと判断した。

年が明けて、これから2025年産米の準備が始まる。同害虫に警戒する地域は多い。

鳥取県病害虫防除所はホームページのトップにイネカメムシの情報を集めた特設リンクを掲載している。担当者は「24年も発生が多かった」と振り返り、冬の気温や降雪量にもよるとした上で、「生産者に防除を促し、産地一体となって対策したい」と話す。

同害虫が確認されている最北端の福島県は、42年ぶりに見つかった23年に続き、24年も2年連続で発生した。担当者は「米どころということもあり、現場は警戒している」と話す。

(高内杏奈)

皆さんの地域で、イネカメムシの被害はありましたか。「農家の特報班」のLINEに情報や写真をお寄せください。QRコードから。

Line

Line