「決意を込めた数字の集積だ。何としても実現したい」。3月下旬、JA全農が2025年産米の集荷量目標を掲げた会見の場で、桑田義文理事長は集荷が低迷した前年産からの巻き返しを誓った。

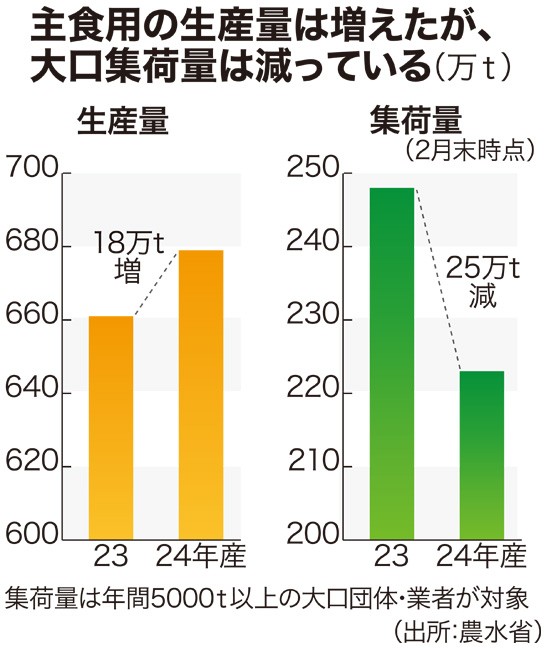

昨夏の米騒動以降、商系業者などとの集荷競争が激化し、全農の24年産主食用米の集荷量見通しは前年産より14%減の179万トンとなった。25年度は「米の集荷事業が最大の課題」として、集荷量を国内生産量の30%となる227万トン以上に回復させる目標だ。

全農などによる大口集荷は米流通の「大動脈」として安定供給を支える。しかし24年産では農家の直接販売など流通ルートが多様化して、苦戦を強いられた。市場は投機的な取引が活発になり、卸間で売買するスポット取引価格が著しく上昇するなど混乱に陥った。

事態の収束には大口集荷の回復が不可欠となっている。大手米卸・木徳神糧の担当者は「全農に米が集まれば全体の安定供給につながる」と強調する。

産地では、集荷強化への取り組みを進める。トップ産地新潟のJA全農にいがたは2月末、25年産米のJAへの仮渡金(JA概算金)について県内JAに提示した。例年は8月になるのを大きく早める異例の対応だ。「生産者は営農の見通しを立てやすくなる。安心して投資や米作りができれば、JAグループへ集荷が結集される」(JA新潟中央会・各連合会の伊藤能徳会長)と話す。

今回の概算金は、米価の動向にかかわらず支払う最低額(最低保証額)で、主力の一般「コシヒカリ」は1等60キロ当たり2万3000円で前年当初より35%(6000円)高い。今後の需給の動向を見極めながら追加払いなどを検討し、上積みしていく方針だ。

JA全農あきたは、集荷体制の強化に動く。4月から米の集荷に特化した専任職員6人を米穀部に新たに配置し、集荷力の強化を目指す。職員が県内JAを訪ねて集荷量を上げるための協議を開始。系統外業者の動向も情報交換する。

農家から米を買い取る比率を上げることも検討している。現状の大半となる委託販売に比べて、農家に最終的な販売代金が届くまでの期間を早めたいとする。全農あきたの担当者は「あらゆる手段を使い集荷率を高めていく」と力を込めた。

(木寺弘和、菅田一英、宗和知克)

Line

Line