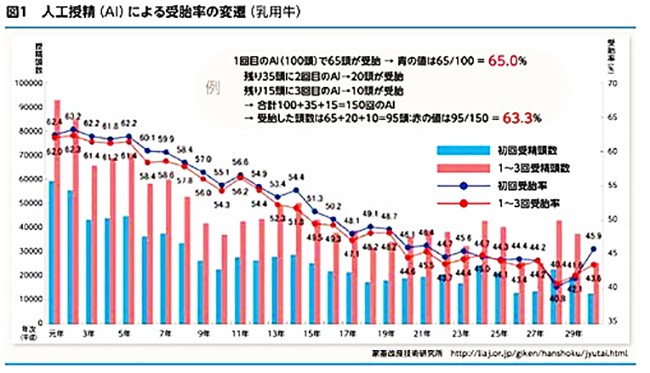

本稿で南氏は、家畜改良技術研究所のデータを引き、平成元年以降の牛の人工授精による初回受胎率や1~3回受胎率が肉用牛、乳用牛とも低下傾向にあることを指摘。「経済的な効率が落ちて」いるとします。南氏は、この問題の背景として「育種をしていく過程で繁殖効率や生殖能力はほとんど考慮されず、肉質や乳量をメインの基準としてきた結果、繁殖成績が落ちたのではないか」との見方を紹介しています。

私は普段食肉だけを扱っているので、このコラムで牛の生産について考えるきっかけをもらいました。

そのような中でさらに興味深い話を聞くことができました。私の友人で北海道共済組合本別家畜診療所に勤務する泉大樹獣医師によると、未経産牛、経産牛ともに授精時の卵胞が左卵巣に位置する場合に約15ポイント受胎率が高いということです。このことはDairy Japan 2020年4月号にも掲載されていて、今後の牛の生産にどう活用するかについて検討が重ねられているそうです。

牛肉、牛乳生産の裏には様々な知見や工夫があるということを改めて認識することができました。このことは毎日直腸検査と人工授精をしている獣医師だからこそわかることで、日ごろのご苦労に頭が下がる思いがしました。

公益社団法人全国食肉学校

専務理事学校長

小原和仁

Line

Line