「何万人、何百万人分の1人から、『400人分の1人』のあなたへ」。高知県大川村の移住促進ポスターの文言だ。

カフェもコンビニもスーパーもない村に、移住者や住民らが集う拠点を生み出している。

移動販売車「山田のパンとコーヒー」。店主は静岡県出身で、3月まで地域おこし協力隊だった山田朋広さん(39)だ。好きなパンを売る店が村になく、試しに自分で作ってみたところ周囲から好評だった。「これをなりわいにして村で暮らそう」と決めた。今では、絶えず人が立ち寄る場所だ。

自分の本を並べて作ったミニ図書館、月に1度だけ開かれる幻のラーメン店、夫婦で苗を植えてつくった花見の名所――。「ないなら自分が作ろう」と村民が動き、にぎわいが生まれている。

高知市から移住した竹島正起さん(39)は、村議会議員の傍ら、映画の自主上映会や音楽会を開く。議員になる前は、村の教育現場で働いていた。「ここには文化や芸術に関わるものが少ない。自主的にでも子どもたちに届けたい」と張り切る。

留学生や協力隊で関係人口も着々

たくさんのなりわいが生まれるとともに、村のファンも着々と増えている。村では30年以上前から、都市に住む小学5年生から中学3年生までを「山村留学生」として受け入れる。留学生は日中、村の子どもと授業を受け、朝晩は村の宿泊施設で寝泊まりし、休日は川遊びや和太鼓など、村ならではの“遊び”を学ぶ。

愛媛県から留学に来た中学2年の女子生徒は「初対面の人と話すのは苦手だったけれど、村のおじいちゃんおばあちゃんはみんないい人。自分の思ってることをちゃんと話せるようになった。卒業しても大川に来たい」と思いを明かす。

留学生の存在は、村の子どもの成長にもつながった。村で生まれ、3月に中学校を卒業した朝倉昊弥さん(15)は、小学5年生になるまで同学年の児童がいなかった。「留学生が来てくれて、先輩がいない中学最後の1年も寂しくなかった。周りのペースを考える大切さを知ることもできた」と感謝する。

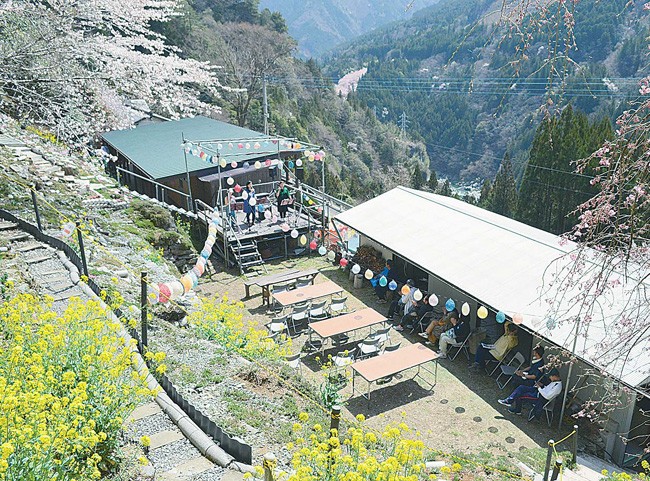

村を離れてしまった協力隊員や留学生との交流も続いている。3月末に開かれた村の「桜まつり」。協力隊を昨年卒業して高知市に暮らす大沼花依さん(25)が、祭りの運営に駆け付けた。「やっぱり、大川村は人も自然も爽やか。今でも定期的に来たくなる」と話し、胸いっぱいに空気を吸い込んだ。

ただ、ここ数年15人程度を受け入れる協力隊員の定住率は4割にとどまり、成人後に村へ移住した留学生はわずか1人。和田知士村長は「ここで何かをしたいと思ってもらえてこそ、人口減少対策につながる」と感じている。

Line

Line