【静岡・ふじ伊豆】望月さんが入選した同賞は、「TARO賞」とも呼ばれ、平面・立体にとらわれず、幅広い分野から応募可能で、年齢や国籍なども不問の公募展。今回は、応募総数579点の中から24人が入選を果たした。

望月さんは20歳で就農し、茶やキウイフルーツ、ミカンを栽培する。50歳の時に写真や写真加工に興味を持ち、さまざまな展覧会に出展。8年ほど前に、芸術関係者からの「写真以外の作品を作って」との言葉を機に、農作業や日常生活で出た資材や廃材を使った作品制作を始めた。

入選した作品は「家族」と題し、親子、嫁しゅうと、農業、宗教、死など多くの事実を表した。自宅介護で死をみとった母の最期の時を写した写真や介護記録をつづった2冊のファイルを軸に、解体したミカン倉庫の戸や伐根した茶の枝、鎖などで作った作品で構成。生きることと死んでいくことの表現を、見る、聞く、触る、動かす、読む行為で鑑賞できるようにした。

望月さんは「農業は言い訳やごまかしが利かない。作品作りも同じ。そこにある事実に正直に向き合って制作している」と話す。今後は農家の視点からの主張を込めた作品の制作にも取り組む考えだ。

入選作品は13日まで川崎市の岡本太郎美術館に展示される。

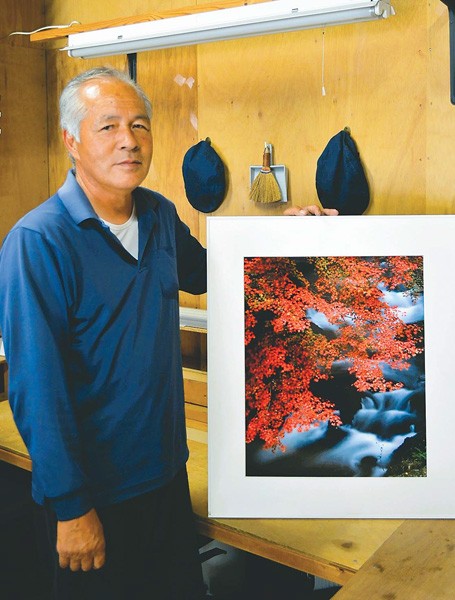

小林さんは40年前から写真に情熱を注いでいる。これまで入選した経験は数多く、二科展の入選や、富士フイルムフォトコンテストネイチャー部門で銅賞に入るほどの腕前だ。

20歳で家業の農業を継いだ小林さんは「スカイベリー」「とちあいか」を92アール栽培する。現在は、JA佐野いちご部会の部会長を務める篤農家だ。

写真は、愛車を撮影するために始めた。ポルシェやBMW、ロータスなどを撮影するだけに飽き足らず、得意とする風景写真などにのめり込んでいった。

始めた頃は、農作業の合間を縫ってほぼ毎日撮影していた。しかし現在は、高齢となったため、農作業が休みの日曜日だけ撮影。自身の体力に合った頻度で続けている。

何事も一生懸命の小林さんは、「これまで納得がいく写真を撮ったことがない。自分が合点がいくまでやり続けたい」と意欲を見せる。

(前田大介)

Line

Line