唐揚げやハンバーグ、カレーなど人気の定番は、食缶が空になっていた。しかし、根菜がたっぷり使われている煮物は、どの日も食缶の底が見えなかった。魁星さんも、徳島伝統の「おでんぶ」など煮物は残しがちだ。

市学校給食課によると、煮物の残食量は他おかずより多い。それでも、週2、3回は献立に入れる。担当者は「共働きの家庭が増え、調理に時間がかかる煮物を作る家庭は少ない。給食だけでも伝統食に親しみを持ってほしい」と話した。煮物にカレー味を付けるなどの“苦肉の策”で残食を減らす時もある。

「大豆と野菜のいそ煮」「じゃがいものそぼろ煮」など、給食に出る煮物の食材はほとんどが地場産の農林水産物だ。このままでは地域の生産者も悲しむ。3年生になった魁星さんは4月、残る理由と残食量を減らす方法を考え、良い提案をしたいと思った。母喜美恵さん(53)が、そんな魁星さんに協力した。

だしの量に糸口

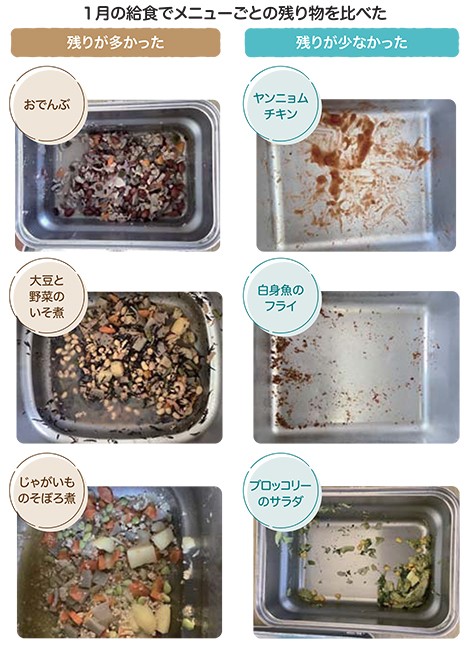

「たまたま去年、煮物が残ったのでは」と、1月に撮りためた食缶の写真を机に並べると、徳島の郷土料理「おでんぶ」など煮物の残りがやはり多かった。おでんぶは祝いの席で出す料理だが、どんな家庭も作れるよう、高価な食材は使わない。給食では、県産の金時豆や根菜をしょうゆや昆布だしで煮込む。

市によると、2023年度の残食量は児童生徒1人当たり8・4キロだった。一方、環境省の13年度の推計値は全国平均7・1キロだ。

魁星さんは、給食で「味が薄いから人気がない」と思うおでんぶを家庭用レシピより、出汁やしょうゆを減らして作ることにした。味見すると給食に近い味になった。だが、給食の塩分量は国の基準があり、しょうゆは簡単に足せない。

喜美恵さんと相談し、出汁を追加することにした。阿南市では出汁の元になる昆布や鰹節に塩分はほとんど含まれておらず、味を濃くするのにうってつけだと考えた。魁星さんは陸上部の短距離選手。試してみると「部活前に食べたくなる味付けになった」。

おでんぶの味付けに課題を感じていたのは、市学校給食課の栄養士も同じだった。魁星さんの試みを知ると、しょうゆを「塩分量が基準を越えないギリギリまで」入れ、出汁は食材費を考えても「2、3割は増やせそう」だと言った。「もっと子どもたちの意見が聞きたい」

魁星さんは「出汁を足しても煮物をおいしいと感じるかは人それぞれ。味の好みも食べる量も違う。他の生徒からも意見を聞き、給食に関わる全ての人たちと話をしたい」。次の目標が定まった。

「和食」が2013年にユネスコの世界遺産に登録されると、国内各地で伝統料理を見直す気運が高まった。学校給食でも、全国似たり寄ったりだった献立が、地場産食材を使う郷土料理が増え、地域色が出てきた。

その筆頭格が煮物だ。特に惣菜料理「おばんざい」で有名な京都市は、給食に京野菜を使った煮物を増やし、現在も続く。23年10月20日の本紙「給食百景」では、切り干し大根の炊いたんやサバの生姜煮を食べる児童の様子や、おばんざいを出す理由を紹介した。

煮物は実に多彩だ。山形のひょう干し煮、茨城のかぼちゃのいとこ煮、新潟の車ふの煮物、滋賀の赤こんにゃく煮、福岡の筑前煮など枚挙に暇がない。

給食に煮物など和食が増えたことで、主食もパンから米飯へ、米も地場産を使う自治体が増えた。一方、食生活や働き方の変化、核家族化で、親世代が家庭で煮物を作らなくなっており、どの地域でも人気メニューになかなか上がってこない。

京都市の栄養教諭は「おばんざいも親から子への継承が難しくなっている。だからこそ、学校給食ではその醍醐味を知ってもらいたい」と語った。

黒川魁星さんは調理方法に着目し、食べ残しを減らす方法を探った。阿南市は調理過程の残菜量を減らす工夫もしており、シイタケを軸まで使ったり、食材の検収時に鮮度を確認し、廃棄をなるべく減らしたりしている。

学校給食は、食材の生産、流通、加工・調理と多くの人が関わり、教室に届く。学校、役所、農家が食材の供給で話し合う場は多いが、子どもや保護者はカヤの外。全ての人が話し合える場が広がることを願う。

(佐野太一、栗田慎一)

Line

Line