日比谷花壇は葬儀向けに季節の花の提案を重視する。「葬儀で使われた花が街中の店頭に並んだ時に、故人を思い出すきっかけになる」とみるからだ。旬の花を店頭で手に取ってもらうことで故人を忘れないように、と寄り添う。店舗にはさまざまな品目の花材がある中、葬儀でも使われる白や淡色のバラやカスミソウ、トルコギキョウの他、季節の花として淡い青色のデルフィニウムや白のシンビジウムなども並ぶ。

洋花も積極提案していく背景には、故人の個性をより反映しようとする思いがある。コロナ禍をへて「お別れの時間をしっかり持ちたいという思いが色濃くなっている」と、同社の榎本泰士氏は変化を語る。遺族の思いをくみ取り、生前に出身校が誇りだったという故人の葬儀では校旗の色合いを生花祭壇に表現したケースがあった。

お別れの会など当日まで日にちがある場合、染色技術を活用することで大量の仕入れが難しい色味の花材をそろえることもある。大田花き花の生活研究所によると、染色技術は2016年ごろから定着。桐生進所長によると、葬儀では白の花材をラベンダーや水色などに染めて対応できる。日比谷花壇では高級感が伝わりやすいコチョウランを淡い青やピンクに染めることもあり、染色技術を通じて故人や遺族の希望に応じて色合いを合わせているという。

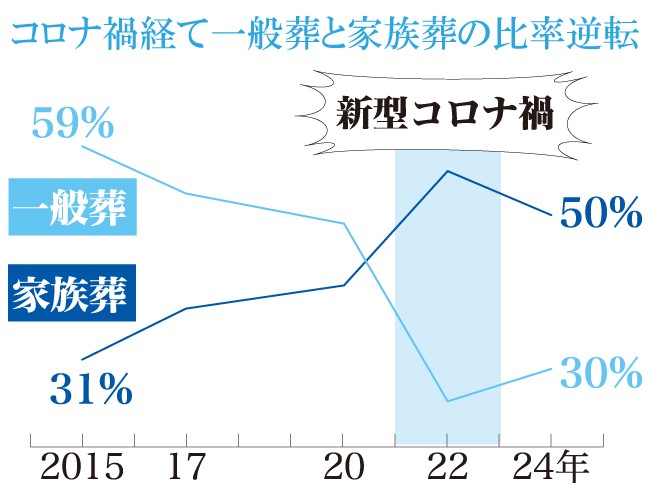

葬儀はコロナ禍での行動制限などにより規模を縮小し、家族葬や一日葬などが普及した。葬儀空間の縮小で、従来は菊などの花で輪郭を取る祭壇だったが、デザイン性のある祭壇で洋菊の利用を増やす例も増えた。

形式にとらわれない葬儀が広まる中、「火葬のみを行う直葬ではひつぎの内側を祭壇のように飾ることも検討している」。榎本氏は都市部で簡素化が進むと葬儀事業の展望を語る。同社は故人や遺族に寄り添いながら祭壇以外での花の利用も積極的に提案していく。

大田花き花の生活研究所同研究所は23年の葬儀向け生花の需要を約1963億円と試算する。桐生所長は物価高もあるとした上で「葬儀の単価は1、2年で上昇している。最期のお別れに『値段が上がっても仕方がない』と許容される面がある」という。

コロナ禍から日常へと戻った現在、簡素化した葬儀の形は社会に受け入れられた。ニーズは多様化し、故人の個性を尊重する向きが強まる。生花祭壇では和花に加え洋花も使用し、そうした需要に形や色味、香りの面で柔軟に応える。祭壇だけではない。棺上(かんじょう)花や遺品を飾るコーナーなどでも葬儀の表現方法として用いられる。花は残された者に寄り添い、形を変えながらも記憶にとどまる重要な素材であり続けている。

(森ちづる)

Line

Line