![※[深掘り!サクナヒメの米作り]](https://www.agrinews.co.jp/media/2024/07/22/l/20240722_hn64qf2igphgts4oyqad.jpg) 稲作を取り入れた人気ゲームが原作のアニメ「天穂のサクナヒメ」とのコラボレーション企画「深掘り!サクナヒメの米作り」。第5話「きんたの恩返し」で、主人公「サクナヒメ」は、家の前の田に水がなくなっているのに気付きます。「ん?これは…」と慌てますが、それは現実の稲作でも実践されている大事な作業の一つ、「中干し」でした。

稲作を取り入れた人気ゲームが原作のアニメ「天穂のサクナヒメ」とのコラボレーション企画「深掘り!サクナヒメの米作り」。第5話「きんたの恩返し」で、主人公「サクナヒメ」は、家の前の田に水がなくなっているのに気付きます。「ん?これは…」と慌てますが、それは現実の稲作でも実践されている大事な作業の一つ、「中干し」でした。

◇

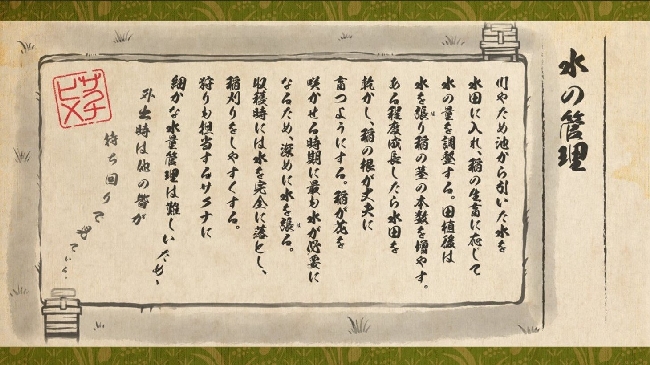

田を満たしていた水はなく、土が見えている状態に。表面は乾き始め、ひびが入っています。そんな状況を目の当たりにしたサクナヒメは「水がないぞ!」と心配しますが、仲間の一人「田右衛門」が「これは巻物にあった中干し。わざと水を抜いたのでござりまする」と説明します。「わざと?」と不思議がるサクナヒメに、田右衛門が続けます。「水を抜くことで分げつを抑え、稲の根も元気になるのでござる」。

稲は水を張ったままだと、根が傷んでしまったり、新しい茎が出てくる「分げつ」が進み過ぎて苗に日光が当たりにくくなったりすることもあります。そういう事態を避けるため、一時的に田の水を抜く、中干しが必要になってきます。

劇中でも、田右衛門がひびの入った田面を見て乾き具合を確認し、「そろそろ、よき頃でござりまするな」と話します。すると仲間の一人、「ミルテ」が取水口を開けて、再び田に水を入れます。

水を抜いたと思ったら、再び水を張る--。サクナヒメは「しかし稲というのは、つくづく面倒くさいのう」とぼやきますが、サクナヒメの育て役、「タマ爺」は「いい米はそれだけ手間ひまがかかるということですぞ」と説きます。稲をしっかり育てるため、手間をかけるという現実の稲作の考え方は、サクナヒメの世界でも取り入れられています。

再び水を張ったサクナヒメたちの田に、ある動物がやってきます。仲間の一人「かいまる」が連れてきたカモでした。

田右衛門は「そのカモは稲のため」と話し、田の土をかくはんし、稲に付く虫や雑草を食べるカモの習性を説明します。

「夏はとりわけ、雑草も虫も増える季節でござりますゆえ、人の手では到底、虫取りが追いつきませぬ」。そう田右衛門が話すと、サクナヒメも「それでカモを…」と納得し、水田を泳ぎ回るカモたちを見つめます。

「あいがも栽培米」は雑草を抑えたり、害虫を食べたりするアイガモの力を生かし、化学農薬・肥料を使わないで栽培したお米です。JAたじまによると、「あいがも栽培米」を生産する「豊岡あいがも稲作研究会」の農家は、自身の水田を管理しつつ、共同でアイガモのための飼育小屋を用意して、餌やりなどの世話をしているそうです。環境に配慮した稲作を追求し、アイガモの力を生かしながら、化学農薬・肥料を使わない米作りを続けています。

サクナヒメたちもカモの力を借りて稲を育てますが、やはり害虫には悩まされます。稲を見回る田右衛門は「やや虫が多いようにござりまするな」と、心配そうな表情を浮かべます。

「気休めでしかないかもしれませぬが、虫送りを行ってみることも…」と田右衛門。サクナヒメが「虫送り?」と尋ねると、タマ爺が「祭りの一種でございますな。夜に火などをたき、虫を田から送り出すという」と説明します。

稲沢市を含め全国各地で続けられている虫送りの起源は、平安時代末期の武将、斉藤実盛とする伝承があります。実盛は、自身が乗る馬が稲の切り株につまずいて倒れたことで、敵に討ち取られます。稲に恨みを持った実盛は、稲を荒らす虫になったと伝わり、その怨霊を鎮めるため、虫送りが始まったと言われています。

稲沢市によると、江戸時代には既に、地域で虫送りが行われていたとみられるそうです。一度途絶えますが、同市祖父江町の牧川地区の住民が中心となって、2007年に復活させました。

今年も例年と同様に、田植えが終わった7月に行われました。参加する住民は、自ら用意した提灯や実盛を模した人形とともに、たいまつを掲げ、鐘や太鼓を打ち鳴らしながら田の中を練り歩きます。最後に実盛人形をたいまつの火の中に入れて、昇天させます。市は「住民の手によって続いている伝統行事。今後も末永く残したい」(生涯学習課)と話します。

♪泥虫ほーい 泥虫ほい

そう歌いながら、サクナヒメと仲間たちは、現実の虫送りと同じように、たいまつを手に夜の田を練り歩きます。

夜が明けて、田が日差しに照らされると、サクナヒメが「なんじゃこれは」と稲の変化に気付きます。田右衛門が「稲の穂」だと説明し、「これが秋に向け、大きくなり、米となってゆくのでざりまする」と続けます。それを聞いたサクナヒメは、笑みを浮かべるのでした。

テレビ放送の時間帯と放送局は次の通り。

▽毎週土曜日午後11時から=テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

▽毎週火曜日午後9時半から=AT-X

▽毎週金曜日午前1時29分から=熊本県民テレビ

▽9月2日から毎週月曜日午前2時(毎週2話ずつ、最終回のみ1話)=富山テレビ放送

各種動画配信サービスでも配信されている。

(C)えーでるわいす/「天穂のサクナヒメ」製作委員会

Line

Line