日本農業新聞は17日、持続可能な食と農を目指すコンソーシアム「みどりGXラボ」の交流会「みどりGXサミット」を東京都世田谷区の東京農業大学で開いた。有機農業をテーマにした講演やパネルディスカッションを通じ、生産から消費までの連携を強化する必要性を確認。農業の環境負荷低減への優れた取り組みをたたえる「みどりGXアワード」の表彰式も開いた。会場とオンラインで計約250人が参加した。

農業部門グランプリ 茨城・JA常陸

常陸大宮市と連携し、子会社で有機農産物を生産して学校給食に納入するなど率先して産地化を進めた。有機専門の卸売業者との契約など販路確保にも努める。情報発信にも注力し、県内の他JAにも有機農業の輪を広げる。秋山豊組合長は「国際化の時代に地域農業が生き残るには有機しかないと思った」と振り返る。地元の中学生が文集に「将来もお米が食べたい」と書いたことを紹介し、それほどおいしいと評価されている地元の農産物を守ろうと、「必死で取り組んだ」と振り返った。

連携・支援部門グランプリ 大阪・サンプラザ

近畿圏に展開するスーパーで、近隣生産者の有機・特別栽培農産物を継続的に販売している。温室効果ガス削減・生物多様性保全の取り組みを“見える化”する「みえるらべる」の表示を積極的に展開し、エシカル(倫理的)消費を推進する。農業者にも「みえるらべる」への参画を呼びかける。山口力社長は「地域の中で社会課題の解決に向けて何ができるか考え、品目を拡充しながら歩んできた。有機農産物は販売してこそ消費者に届くので、今後も頑張っていきたい」と意気込んだ。

特別賞 栃木・稲作本店

環境に配慮した米の直販や、菓子への加工で高付加価値化を実現する。水田でのキャンプやカフェイベントの開催で、次世代との交流にも注力。共同代表の井上敬二朗さんと真梨子さん夫妻は「農産物を食べる人は、『消して費やす』消費者ではなく、『生かして活(い)きる』生活者」と指摘し、「生産者は、生活者が何に興味を持っているかに目を向け、共に未来をつくっていくことが大切」と思いを語った。

環境負荷減らすには? 農家と企業の連携強化を

JA全中などパートナー会員の6社・団体が登壇し、持続可能な食と農の実現に向け、生産者と企業の連携や有機栽培の推進の課題などについて、意見を交わした。

JA全中の営農企画課・原澤恵太調査役は、環境負荷の低減は「生産者に一定の利益が確保された形でなければ進まない」と指摘した。JAグループは人手不足や所得減少など現場の課題に対する解決策として、少しでも環境負荷の小さい手段を生産者に提示していると説明した。現場の課題解決と環境調和型の農業を両立するには、「JA以外の企業や人との連携がますます重要になる」とも強調した。

経営コンサルティングのボストンコンサルティンググループの佐野徳彦氏は「生産者と企業が密接になる機会が増えてきている」と述べ、「生産性を高める技術を持つ多くの企業が、農家と一緒にやっていきたいと考えている」と話した。

J―クレジット制度の申請支援や販売を行うフェイガーの後藤明生氏は、企業と生産者が連携した優良事例として、佐賀県嬉野市の「ティーツーリズム」を挙げた。茶の販売だけではなく茶にちなんだ体験も含めて観光客に提供して茶の価値を高め、生産者の所得が2、3倍になった例から、経済面での持続可能性も大事だと指摘した。

高機能バイオ炭を販売するTOWING(トーイング)の取締役最高執行責任者(COO)・木村俊介氏は「有機栽培・特別栽培・それ以外の栽培に分けるのではなく、その間を埋めるような柔軟なアプローチが大事」と話した。「例えば、化学農薬は一定程度使える条件で、肥料を有機に転換するなどといった取り組みを後押しする仕組みが必要」とした。

クオンクロップの北垣卓社長は、有機JAS認証を取得していなくても、さまざまな工夫で化学農薬・肥料の削減に取り組む生産者について「認証を取っている・いないではなく、その取り組みを0から100までの数値で表して、消費者に発信したい」と話した。同社は生産流通過程で生じる温室効果ガスの排出量を分析し、環境負荷を可視化するシステムを提供している。

日本製紙のバイオマスマテリアル事業推進本部長代理・松岡孝氏は、木材を使った飼料や食品添加剤などの製品を開発していると紹介し、「気候変動により生まれた新たなニーズを踏まえて、今後の製品開発に生かしていきたい」と展望した。

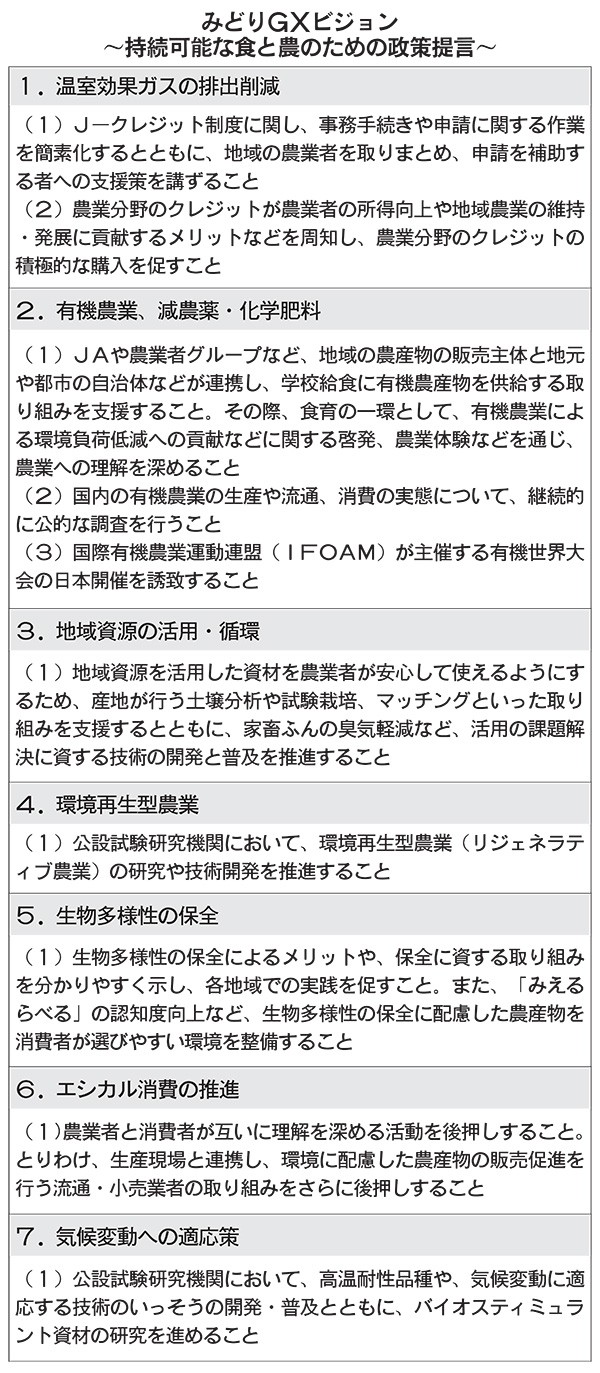

みどりGXラボは、農家やJA、自治体、企業、研究者、消費者といった多様な主体が参画し、農業の環境負荷の低減・脱炭素化を進め、「持続可能な食と農」の実現を目指すコンソーシアムとして昨年設立。気候変動への適応や環境を持続可能にするだけでなく、個々の農業経営や地域も持続可能となる農業・社会の在り方を目指している。これまで行ってきたセミナーでの有識者の講演や実践事例の報告を基に、意見や課題をまとめ提言を取りまとめた(=表)。

千葉商科大学准教授 小口広太氏・記念講演

持続可能な社会の構築が求められる今、国の「みどりの食料システム戦略」が目指す環境負荷低減に加え、分断された「食と農」「食と暮らし」の関係を編み直すべきだ。

持続可能な社会の構築が求められる今、国の「みどりの食料システム戦略」が目指す環境負荷低減に加え、分断された「食と農」「食と暮らし」の関係を編み直すべきだ。 地産地消が進み、消費者が手軽に地場産農産物を入手できるようになったが、直売所で生産者と会話することは少なく、顔が見えているようで見えていない。一方で「有機農業」は、離れた地域の理解ある消費者が支えてきたが、同じ地域内でのつながりは弱かった。「地産地消」と「有機農業」の概念を組み合わせれば、消費者が地域の農業に共感し、支える構図をつくれるのではないか。

農水省は、有機農業を実践する産地を「オーガニックビレッジ」として支援を始めた。市民農園や援農ボランティア、会員が農業経営に参加するCSA(地域支援型農業)など生産者と消費者を結ぶ取り組みが広がっているが、実施地域は9県で約4割を占め、地域に偏りがある。交付金ありきで一過性の事業にならないよう、いかに持続性を高めるかが求められる。

各地で進む学校給食での有機農産物の提供のように、子どもが“受け身”で食べるだけではなく、農業体験などを通じて主体的に参加し地域とつながる「食農教育」を展開していくべきだ。日本は都市と農村、農地が混在し、暮らしのそばに農がある。消費者が「農の恵み」への理解と実感を得て支える日常をつくりたい。

25年度セミナー 初回は4月18日

みどりGXラボは2024年7月に設立し、環境調和型農業や気候変動に関するオンラインセミナーや交流イベントを毎月開いている。無料で入会・参加でき、会員は現在約900人。農家やJA、自治体、企業、消費者、学生、研究者など多様な主体の連携で、持続可能な食と農の実現に向けた課題の解決を目指している。

25年度は、会員の関心の高いテーマをシリーズ形式のセミナーで深掘りしていく。第1弾として、4月18日に「シリーズ有機農業①自治体に何ができるのか」を開く。産地と消費地が連携してオーガニックビレッジ宣言をした北海道旭川市と大阪府泉大津市、有機農業の生産者育成に熱心な京都府亀岡市、市施設で製造した堆肥を使った農産物を独自認証する大分県臼杵市が取り組みを報告する。

入会とセミナーの申し込みはこちらから。入会すると、過去のセミナーの動画も見られる。課題解決に役立つ技術・サービスを持つ企業と生産現場とのマッチングも行う。

(記事は冨士ひとみ、森市優、写真は山田凌が担当しました)

Line

Line