2023年、西部地域の南部町で突然、水稲の不稔(ふねん)と斑点米が爆発的に発生した。同町の中生品種「きぬむすめ」のJA鳥取西部への出荷件数198件のうち、斑点米などの規格外相当は6割。作付面積のほとんどが不稔になる生産者もいた。

被害にあった種祐希さん(47)は同町で作付けしていた3ヘクタールがほぼ全滅した。「収穫してももみが舞うだけ。こんなことは初めてだった」と振り返る。

県の西部農業改良普及所に相談すると、21年に同町で確認されていたイネカメムシの仕業だと判明した。その後も被害の報告が相次ぎ、同普及所は被害の大きさを災害級と判断。関係機関に協力を要請した。

CM周知、機械導入に助成

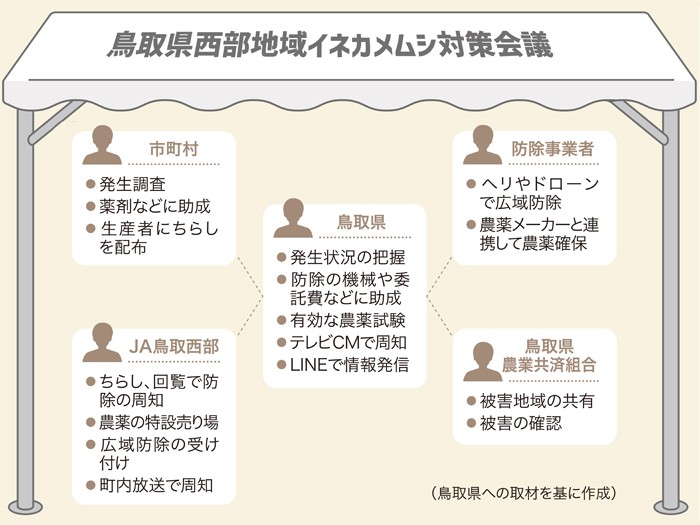

翌年の24年4月に鳥取県西部地域イネカメムシ対策会議を設立。県、南部町を含む6市町村、JA鳥取西部、防除受託業者など、17組織が参加した。会議は月に1度開き、発生確認場所、農薬確保の状況、県や市町村の助成金に関する情報交換をした。

注力したのは出穂期と、出穂期から7~10日後の防除の周知だ。

県は出穂期に合わせ、7月下旬から8月上旬にテレビCMを3局で放映。防除を呼びかける内容で、JAと農業改良普及所が相談窓口になっていることも盛り込んだ。

さらに県は緊急支援事業を新設。防除機械の導入と、広域防除の委託に対し、県が経費の3分の1を補助し、市町村が上乗せ。広域防除と、生産者のドローンの導入につなげた。

種さんはこの事業を使ってドローンを導入し、受託も合わせて約100ヘクタールを防除した。「イネカメムシは水田間を移動するので、自分だけ防除しても意味がない。周辺の農家の分も含めて防除した」と振り返る。

被害が多発した南部町ではJAが町内放送を活用。防除だけでなく、薬剤散布によるミツバチ被害の予防もアナウンスして、水稲農家以外の理解につなげた。

JAは広報誌に各団体のチラシをはさみ込んで配布。JAの資材販売店では、同害虫に有効な農薬の特設スペースを設け、ヘリ防除の予約も受け付けた。今年も予約を受け付けている。

広域防除が進み、受託業者によるものだけでも南部町の防除面積は約1・5倍に拡大。調査で確認した発生数は23年よりも多かったが、壊滅的な被害は防ぐことができた。西部農業改良普及所の香河良行主幹は「今まで無防除だった大規模農家や農業法人が広域防除をしたことで被害を抑制することができた」とみる。

一方、24年はこれまで未確認だった地域でも発生し、生息範囲は拡大している。香河主幹は「高齢や費用の問題で防除できない小規模農家への対応が課題となる」と見据え、引き続き、広域防除の必要性を周知する方針だ。

行政とJAなどが一体となった防除の周知徹底と、補助事業で経済的に後押しする2本立ての戦略の効果を実感した。

24年に発生した37都府県への取材では、発生に気づいた翌年には被害が急増した、という話をよく聞いた。未発生地域でも警戒は必要だ。早い品種では、あと2カ月足らずで出穂期を迎える。米の品薄感も続く中、今のうちに地域で防除の準備をして被害を防ごう。

(高内杏奈)

[ことば]イネカメムシ 体長1~1・5センチで、筒状のヨシを使ったかやぶき屋根などに営巣する。1960年代から果樹のポリネーターとして普及が始まり、人工授粉の労力が軽減された。桜の開花期から1カ月活動し、行動範囲は数十メートルと狭く、雄しべや雌しべに乗って花粉を集めるため、受粉率100%と言われる。

斑点米カメムシ類の一種で、近年発生が拡大している。成虫は茶褐色で体長1センチ程度と大型。成虫で越冬する。穂を吸汁して斑点米や不稔を引き起こし、品質低下や収穫量減少を招く。

Line

Line