【鹿児島・種子屋久】鹿児島県の種子島で、基幹作物のサトウキビの生産が危機に陥っている。製糖で生じる糖蜜を島外に運ぶ輸送船にトラブルが発生し、運航を停止。島内唯一の製糖工場は糖蜜の貯蔵が限界に達し、3月1日から3月27日まで長期間の操業停止を見込む。輸送船の運航再開の見通しは立たず、生産者や精脱葉工場などに大きな影響が予想される。

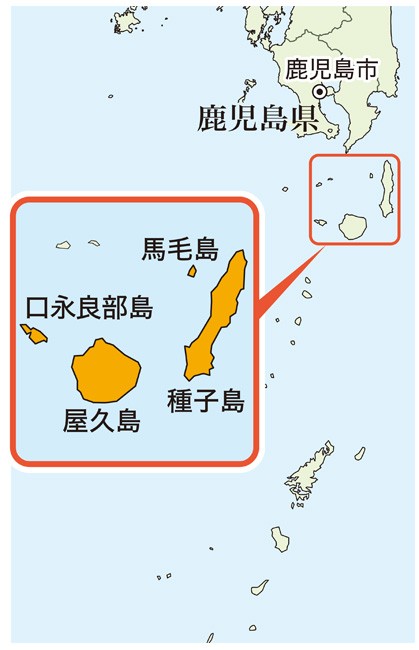

種子島にとってサトウキビ生産は必要不可欠だ。JA種子屋久によると、種子島の正組合員数は3588人(2024年3月末時点)。そのうち3割以上にあたる1176人がサトウキビを生産している。JA全体(種子島と屋久島、口永良部島)の農産物販売高(畜産を除く、23年度)は32・6億円。うちサトウキビは11・2億円を占め、全て種子島で生産されている。

運航が停止している船舶は「民豊丸」。鹿児島・沖縄の製糖会社と糖蜜取り引きを行う三昭(株)が契約する。航路は沖縄から県内の離島を経由し本土までで、1回約300~350トン程を積み込む。本来2隻で運搬していたが、故障により1隻で運搬している。

26日まで島内の1市2町で、生産者向けの説明会が開かれている。製糖会社が経緯や現状を説明。農家からは、今後のリスク管理や資金繰りに関して質問が上がった。労働力不足や輸送問題などの課題に直面する離島で、追い打ちをかける事態に関係者は頭を悩ませる。

JA種子屋久は12月から4月にかけ約15万8000トンの原料の取り扱いを計画する。生産農家数は高齢化などで減っているが、収量向上へ、マルチでの被覆を行うなど管理作業に多くの労力を注ぐ。機械化などで大規模化も進め、栽培面積の維持も進めてきた。

島内の生産者は「製糖工場の操業停止に伴い、刈り取りが遅れれば糖度が下がる」と指摘。国からの生産者交付金は糖度に伴って高くなるため、減収に不安を募らせる。

サトウキビの輸送や製糖工場への搬入前に葉などを除去する作業を担う、中種子町の精脱葉工場も影響を懸念する。この工場は今年産に向けて、外国人の派遣労働者の雇用で労働力を確保。運送のためのトラックも購入するなど、万全の受け入れへ準備を進めてきた。「製糖工場の操業停止で雇用を打ち切れば、労働力は流出し、再開しても確保できない」と頭を悩ませる。

JAの岩次則組合長は「サトウキビは食料自給の観点からも国策として支えられている作物。農家が生産意欲を失えば産業として成り立たない。生産者に寄り添った対応をしなければならない」とする。

Line

Line