始まりは大阪府泉大津市からの1本の電話、形にしたのは地域の連携力だった。北海道旭川市は、学校給食を土台に「有機王国」への道を歩み始めた。

記録的な猛暑の2022年夏。泉大津市は、給食に有機米を導入しようと、全国の産地に提供の要請をしていた。しかし、有機米は国内に流通する米の0・1%。まとまった量をまかなえる地域はなかなかなかった。

旭川市に相談があった時、農政部次長の杉山利勝さんの脳裏にある農家の姿が浮かんだ。「相談してみます」と応じ、JAあさひかわ米穀農産課長、上原由大さんに連絡した。上原さんも「伝えます」と快諾し、スマートフォンを手にした。

大雪山を指呼の間に望む広大な田園地帯。有機水田で除草機を操舵していた石坂寿浩さんのスマホが震えた。「給食に30トンだって?」。高価な有機米が給食に使われるとは「夢にも思っていなかった」石坂さんは、上原さんの話に耳を疑った。

旭川で当時、有機米を栽培していたのは石坂さんだけだった。大正期に富山から入植した先代たちが苦労して開墾した農地を守り、旭川を日本有数の米どころに育てた1人だ。

米余りが深刻化した20年前、「生き残りをかけて」有機JAS栽培に取り組み、ノウハウがない中で土づくりや除草機の開発を自ら手掛け、作付面積を17ヘクタールに広げていた。ただ、安定しない販路に限界も感じていた。

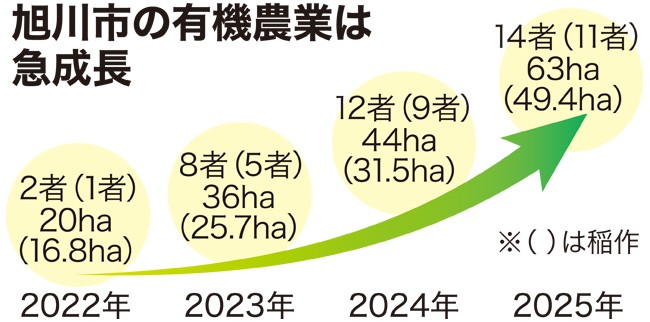

泉大津市が提示した買取上限額は1俵4万8000円、道産「ゆめぴりか」慣行米の3倍だった。旭川市農業振興課によると、有機に転換する農家が相次ぎ、23年は5人、25・7ヘクタール、24年は9人、31・5ヘクタールに増加。24年産130トンのうち30トンは泉大津市に、100トンはホクレンが売り切った。25年は49ヘクタールと飛躍的に増えるが、旭川の水田面積の1%弱。伸びしろは巨大だ。

この間、両市は23年に農業連携協定を結び、24年には全国初となる遠隔地連携の「オーガニックビレッジ」を宣言。農水省は、給食を軸に産地と消費地が有機でつながる好例として、みどり戦略交付金の対象を広げた。

一方で、人口32万の旭川市で有機米給食を行うには1日2トンが必要になる。地元の子どもたちに有機米を毎日のように食べてもらうのはこれからの話だ。

泉大津市との連携を端緒に、旭川市、生産者、JA、ホクレンなどが今、同じ夢を見ている。「旭川と消費地との間に『オーガニックブリッジ』を架け、有機王国を築こう」

(第2部おわり)

(糸井里未と栗田慎一が担当しました)

Line

Line