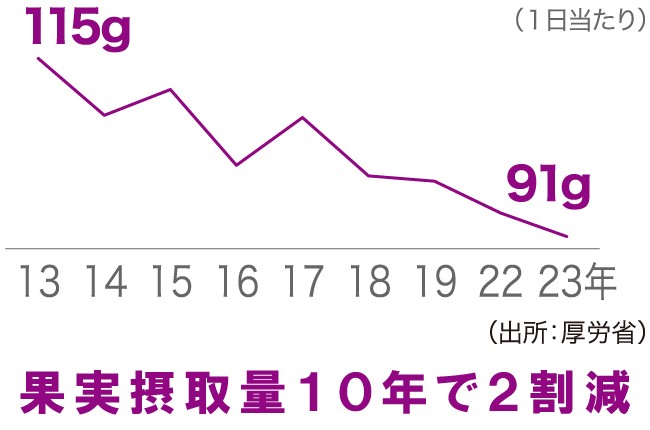

グミの市場は急拡大している。調査会社インテージによると、市場規模は24年が1138億円に上り、7年で約2倍になった。その間、グミの進化は止まらず、果実そっくりな見た目や食感を追求した商品が次々と登場している。その裏で果実の消費量は落ち込んでおり、20才以上の1人1日当たり摂取量は23年が91・6グラムで10年前から2割減少した。果実離れの一因をグミとする見方もあるが、近年風向きが変わった。グミは果実消費を後押しする動きもある。

JA全農のブランド「ニッポンエール」では、全国の特色ある国産果実を使ったグミを21年に発売し、これまで76種が開発・販売されてきた。23年には47都道府県を制覇した“ご当地グミ”だ。商品数を生かして選ぶ楽しさや売り場で並べてPRできることを強みに、全国の量販店や直売所などで販売。シリーズで約4600万パックを売り上げた。

滋賀県では、県オリジナル品種のイチゴ「みおしずく」を採用。JA全農しが園芸特産課は「新品種のPRになればと提案。生のイチゴが流通しない時期でも販売が可能で、認知度向上につながる」と期待する。県内のスーパーでは、生の「みおしずく」とグミを並べた販促で消費者から反響があったという。

また、大分県産完熟かぼすの果汁を使用したグミは、同商品をきっかけに他メーカーがフレーバーに採用するなど反響があった。完熟したカボスは生果として市場流通に向かないため、加工品にすることでおいしさを伝えられた一例だ。

昨今は果実生産量の減少や若い世代を中心に果実離れが進んでいる。開発を担当した全農営業開発部MD企画課の戸川美子課長は「手に取りやすいグミで果実を知ってもらい、生果の販路拡大につなげたい。認知度向上に加え、一般流通に向かない規格外品の活用も担っている」と語った。

幅広い世代から人気を集める「果汁グミ」を手がける明治(東京都中央区)は同商品の発売以来、市場をけん引してきた。ニーズに合わせて多様なシーンで手に取ってほしいと同商品は、噛み応えでも選べるように「かみごたえチャート」を記載。また、個包装の食べ切りサイズもラインナップに加える。

UHA味覚糖(大阪市)は、“まるで果実”をコンセプトに「コロロ」を販売する。グミをコラーゲンで包み、ぷちっと弾ける食感とジューシーさが特長だ。巨峰味やシャインマスカット味は「本当にブドウを食べているみたい」などと反響が届くという。

カンロ(東京都新宿区)の「ピュレグミ」はドライフルーツをイメージした果肉食感と甘酸っぱい味わいが魅力だ。産地や品種にこだわった果汁を使用し商品も提案している。

果実の摂取量が減少傾向にある中、どのようにして消費をつかむのか。まずは果実のおいしさや種類の多様さなどを知ってもらうことが必要不可欠だ。

手軽に楽しめるグミは、果実の規格外品の使用や、各メーカーの産地・品種を前面に出した商品提案も広がっている。グミを好む若い世代に果実をPRするには、救世主のような存在だ。だからこそ味方につけ、生果実の消費拡大につなげる好循環を目指したい。

(菅原裕美)

Line

Line