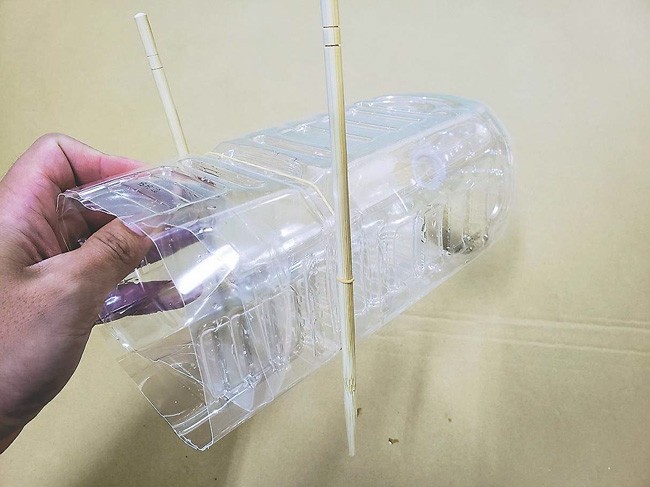

「これだけで撲滅とはならないが、小さい貝も捕まえられた。身近な道具を使って対策できる」。JAわかやま北部営農センター営農指導員の上野山恭介さんはこう話す。上野山さんは、ペットボトルなど身近な資材を使って手作りできる捕獲器を考案。捕獲器一つで小さい貝が100匹くらい取れたこともあるという。

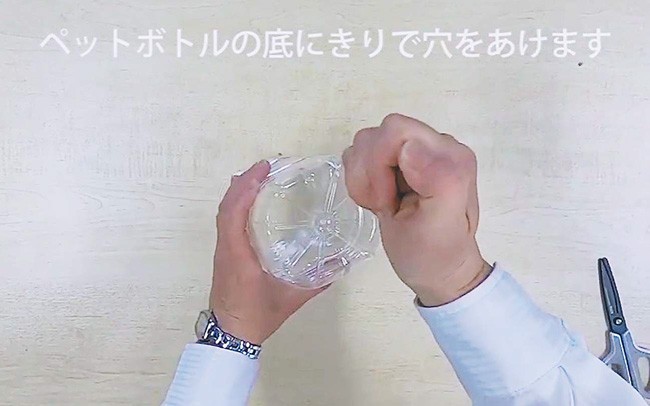

1~2リットルのペットボトルの口と胴体上部を切り取り、反対に向けて下部に差し込む。内部には貝を誘引するために水で湿らせた米ぬか団子を入れる。ボトルの側面に輪ゴムで結び付けた割り箸を土に差して固定する。差し込んだペットボトルの胴体上部が返しになり、中に入った貝が逃げにくい構造だ。

捕獲器を含め、地域の実情に合ったさまざまな対策の組み合わせが効果を高める。

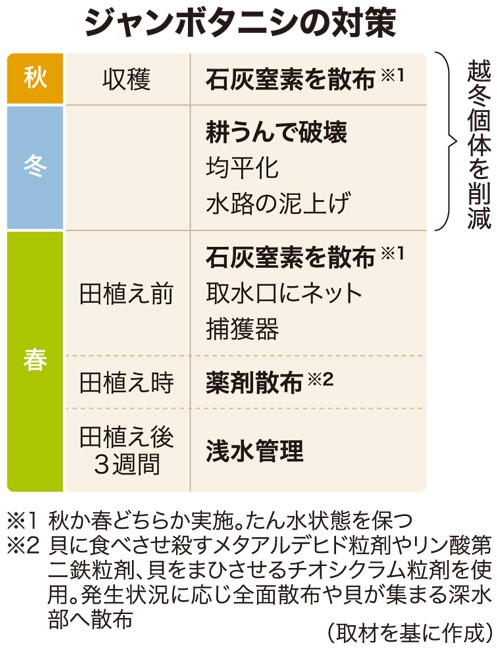

ジャンボタニシは、水深が浅いと活動が制限されるため、田植え後約3週間は水深4センチ以下に維持する。千葉県は「均平で被害軽減!」と訴えるチラシを作成。凹凸があると、浅水にしても深い所に貝が集中し食害が起きやすい。冬期のレーザーレベラー使用で均平化し浅水管理の効果を高める。浅水管理が難しい場合は薬剤を散布する。

秋冬には石灰窒素の散布や、耕うんで物理的に砕いて寒風にさらし、越冬個体を減らす。走行速度を遅くしロータリーの回転を速くし、細かく土を砕くのがポイントだ。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

対策として、移植前の取水口や排水口へのネットの設置や、水田内の発生が多い場合は、石灰窒素の散布などを例示しています。

▶暖冬影響 ジャンボタニシ多発警戒 農水省予報

(2024年3月14日付・総合1面)

▶病害虫予報=農水省、17日発表

(2024年4月18日付・営農面)

そもそも「ジャンボタニシ」とは?

▶被害地域拡大すすむ

▶対策あるが作業負担が課題

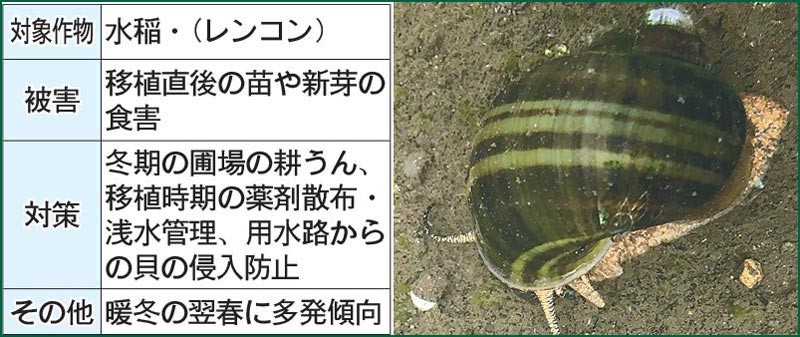

正式名称はスクミリンゴガイ。淡水にすみ、水稲を食害する。雑食性だが、柔らかい植物を好んで食べることから、移植直後の若い苗で被害が発生する。水上に出た葉も水中に引きずり込んで食害するため、被害を受けた箇所は欠株となりやすい。レンコンの芽を食害する貝としても知られている。

正式名称はスクミリンゴガイ。淡水にすみ、水稲を食害する。雑食性だが、柔らかい植物を好んで食べることから、移植直後の若い苗で被害が発生する。水上に出た葉も水中に引きずり込んで食害するため、被害を受けた箇所は欠株となりやすい。レンコンの芽を食害する貝としても知られている。

南米から侵入し、日本には1981年に最初に持ち込まれた。2000年ごろまでは、九州に被害が集中していたが、近年では中国や近畿、東海、関東での被害も増えている。

被害どう防ぐ?

各地からアイデア続々

ドッグフードで殺貝まで

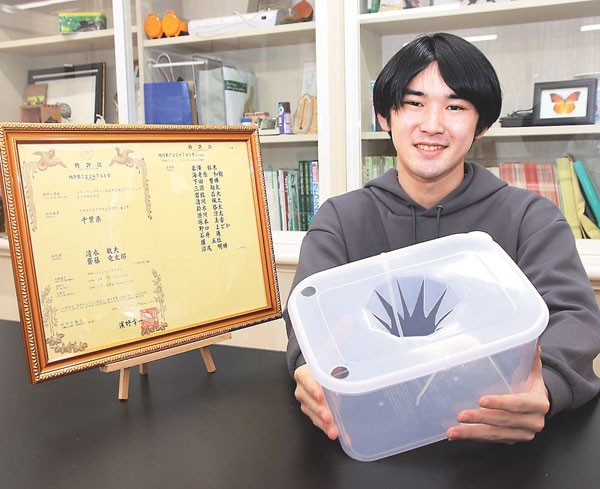

千葉県立農業大学校は、稲を食害するスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の駆除方法と駆除容器(トラップ)を開発し、特許を取得した。誘引餌としてドッグフードを入れて水田に埋めると、好気性微生物の働きで容器の内部が酸欠状態になり、入り込んだ貝が死ぬ。従来の捕獲するだけの駆除と違い、殺貝効果があるのが特徴だ。トラップは市販の材料で安価に作れる。同校は安く簡単に手に入るドッグフードに着目。同校のある東金市の水田で2020年に行った試験で、高い誘引効果を確かめた。

▶ドッグフードで誘引→酸欠死 千葉県立農大校が特許取得

(2023年4月25日付・関東甲信越ワイド2面)

メーカーも商品化

佐賀県のプラスチック製品メーカー・大栄工業は、水稲を食害するスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の捕獲器「スクミッチ」を開発した。合わせて開発した、特殊な匂いのする誘引材「スクミッチフード」を捕獲器の中に置き、おびき寄せる。誘引材は米ぬかなどが原料で、環境への配慮を重視したという。ジャンボタニシの捕獲器は、農家による自作が中心。同社によると、商品化は「この製品が初めてではないか」という。捕獲器は縦25センチ、横50センチ、高さ10センチで、容量の大きいのが特長だ。耐久年数は5年。捕獲した個体は小まめに取り出す。

▶佐賀のプラ製品メーカーが捕獲器開発

(2023年5月9日付・営農面)

電気で集めて発生量把握

長崎県の佐世保工業高等専門学校は、水稲を食害するスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)が水田内にどの程度発生しているか推定する方法を考案した。ジャンボタニシがマイナス電極に集まる習性を利用する。発生量が多い水田は重点的に防除し、少ない場合は回数を減らすなど、発生量に応じた対策を取れる。実用化に向けて協力企業を募っている。

▶マイナス電極で誘い密度把握 長崎の高専が開発

(2022年9月14日付・営農面)

新たな活用法も

資材高騰の意外な〝助っ人〟に?

採卵鶏の飼料に

愛媛県養鶏研究所は、水稲を食害するスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)を、採卵鶏の飼料に活用できることを実証した。加熱・乾燥処理をしたジャンボタニシを粉砕した飼料で、たんぱく質やカルシウムの代替が期待できる。ひな鶏の成長に影響はなかった上、採卵鶏の嗜好(しこう)性も既存飼料と遜色なかった。研究所は今後、卵の食味試験などに取り組み、生産現場への導入の可能性を探る。愛媛県におけるジャンボタニシの被害は、標高の高い山間部を除く全域で発生している。水稲農家は、薬剤散布や冬場の耕うんで対策しているものの、水路や土壌中で越冬するため、防除に限界があるのが実態という。

同研究所は未利用資源の一つとして、ジャンボタニシの飼料への活用に目を付けた。飼料高騰も背景に、2022年から採卵鶏に給餌する試験に乗り出した。

▶採卵鶏飼料に活用 愛媛県研究所が実証

(2024年3月6日付・営農面)

肥料にも

今月、生徒が自作した捕獲網などを使って約500匹を捕まえて、竹と一緒に無煙炭化器で焼却、肥料化を進めた。

活動を支援する京都市南部農業振興センターが、昨年試作した肥料を使った小松菜とハツカダイコンで栽培を試験。対照区よりも育ちが良いことを確認できた。

▶稲の天敵 御用だ!! 肥料化に成功 京都・洛西高

(2022年5月18日付・生活社会面)

Line

Line

![※[暑さに克つ]](https://www.agrinews.co.jp/media/2024/05/02/l/20240502_281puymjqrvmlr5ecgkk.png)