宮城農高「桜プロジェクト」

今、農業高校生が活躍する場が広がり、さまざまな研究やコンテストへの出場に挑戦している。その原動力は何なのか。農業資材と桜の植樹活動が、この1年で8件もの科学・環境系のコンテストで評価され、入賞した宮城県農業高校を訪ねてみた。

同校は広大な農場と最先端の施設・設備を有する日本最古の農業高校だ。農業資材の開発と桜の植樹活動に取り組むのは、1年生から3年生まで8人が所属する科学部だ。

校舎に入ると白衣を着た科学部員らが笑顔で出迎えてくれた。同部の桜の植樹活動は「桜プロジェクト」と呼ばれ、東日本大震災の津波に耐えて生き残った旧校舎の桜の木を復興のシンボルとして増やし、県内外の被災地に植樹する。14年前に始まり、代々部員が引き継いできた。

「活力剤」の開発

活動内容は塩害耐性作型と農業資材の開発、桜の育苗、地域住民と共に行う植樹。20年には、塩害に強く二酸化炭素の吸収に優れた品種の「玉夢桜」を開発し、新園芸品種に認定された。

リーダーの山本柚花さん(17)ら現部員の最大の功績は、農業資材「宮農式桜色活力剤」の開発だ。沿岸部に植樹した桜に、塩害だけでなく高温障害が発生したことを受け、使い捨てカイロから取り出した鉄とクエン酸で植物を活性化させる二価鉄イオンを作り出した。

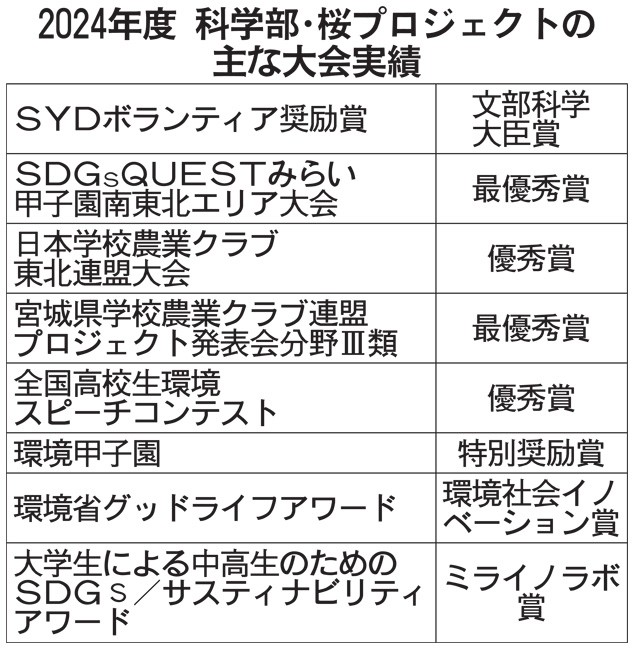

その後、国際協力機構(JICA)の助言でクエン酸を酢酸に変更して高温耐性効果を上げ、東京大学大学院農学生命科学研究科の金鍾明特任准教授の指導も仰いだ。この開発はSYDボランティア奨励賞の文部科学大臣賞をはじめとする数々の賞に輝いた。

育苗・植樹も活発

育苗・植樹活動も活発だ。昨年は名取市内の津波被害地近くに地域住民と共に植樹をした。活動は県内にとどまらない。茨城県つくば市のJICAセンターでは5カ国の農業研修員と共に植樹し、桜色活力剤を紹介。西日本豪雨災害で被災した広島県熊野町にも苗を送った。プロジェクト開始からの累計植樹数は1072本に上る。

同部は、イベントや大会で学外の人と交流することが多い。顧問の萩尾斗武教諭は「研究を知らない人たちに、どれだけ分かってもらえるかが研究の幅を広げる」と日頃からコミュニケーションの重要性を説く。部員が大会応募やイベント開催に積極的に取り組んだことが各賞の受賞に結び付いた。

「桜プロジェクトの核は被災地の復興と振興」と山本さん。自分の代だけで終わらないのが最大の特徴だ。

<取材後記>

農業高校生は地域の宝だ。今回の取材を通して改めて思った。

地域振興の役割を担う農業高校生は授業や課外活動を通して地域課題とその解決策を探究する。そして、成果を発表したり競ったりする機会が多いのだ。

科学部の部員たちに日頃努力していることを尋ねると「プロジェクトを大勢に知ってもらうことが大切なので、コンテストなどの大会には必ず参加しているし、地域の人たちと交流できるイベントをたくさん企画し、実施している」と話した。地域振興の要となっている自覚が感じられて頼もしい。

高齢・過疎化する全国の農業地域で若い発想力と実行力を持つ農業高校生の果たす役割は大きいと感じ入った。

(齋藤花)

Line

Line