<ことば> チャットGPT

米国の新興企業「オープンAI」が開発。昨年11月にインターネット上に公開すると、わずか2カ月で全世界の利用者が1億人に達したという。サイトは英語表記だが、日本語の質問にも対応。メールアドレスなどを登録すれば、パソコンやスマートフォンから、誰でも無料で使える。

いもち病は→「芋類の病気」?

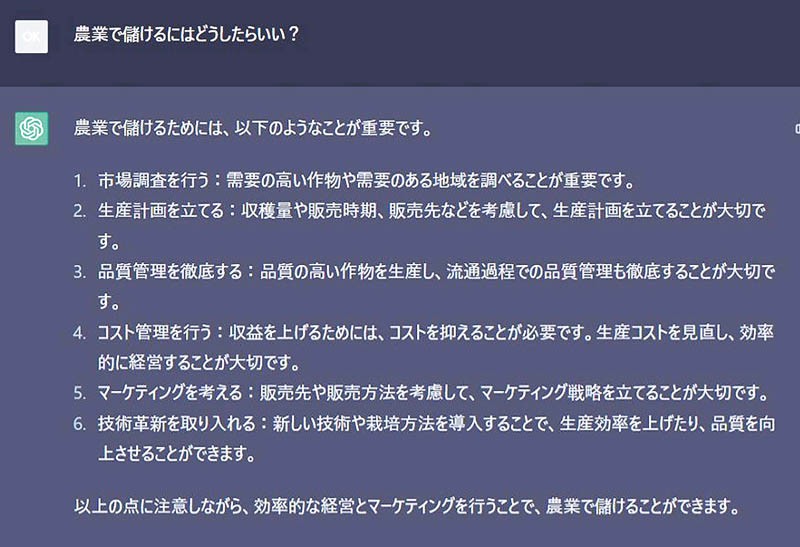

「農業でもうけるにはどうしたらいい?」

記者が入力すると、チャットGPTは十数秒の沈黙の後、文字でこう返してきた。

「1.市場調査を行う:需要の高い作物や需要のある地域を調べることが重要です」

「2.生産計画を立てる:収穫量や販売時期、販売先などを考慮して、生産計画を立てることが大切です」

回答にかかった時間は1分強。6項目を挙げ、「以上の点に注意しながら、効率的な経営とマーケティングを行うことで、農業でもうけることができます」とした。自然な日本語で、文字が表示されるスピードが時折ゆっくりになる。まるで、人間が入力しているようだ。

抽象的な質問にも

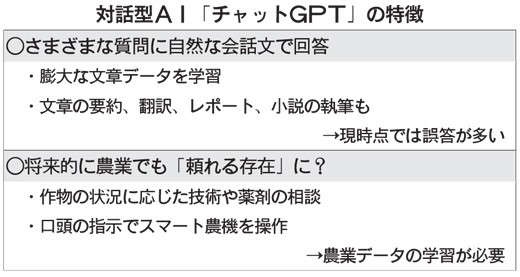

グーグルなどの検索サイトは、調べたい情報が載っているサイトを示すが、チャットGPTは自ら答える。膨大な文章データを学習し、自然な会話文を実現したのが特徴だ。対話型AIと呼ばれ、抽象的な質問にも回答。文章の要約、翻訳、レポートや小説の執筆などもできるとされ、ネット検索の在り方を変えるとの指摘もある。

日本総合研究所・三輪泰史エクスパート

一方で、現時点での用途は限られる。三輪氏によると、農家の活用法として考えられるのは、農作物の紹介、イベント告知など、さまざまな文章の作成補助。チャットGPTが示した文章を基に、自分に合わせて手直しすれば、一から文案を考える手間が省ける。

だが、現時点のチャットGPTは回答に誤りが多く、事実確認が欠かせない。実際、記者が「いもち病の防除に使える薬剤は?」と尋ねると、「いもち病は、芋類の作物に深刻な被害を与える病気の一つ」と答えた。実在しない薬剤や、人間用の鎮静剤・鎮痛剤の名前なども挙げた。

三輪氏によると、こうした誤答はAIが学習した農業に関するデータの少なさが要因という。他の対話型AIも含め、国や研究機関などが作物や技術、農機、資材といった公開データを積極的に提供し「有用なツールに育てていくべきだ」と提言。農家が将来にわたり無償・廉価で使えることをデータ提供の条件にする必要性も提起する。

Line

Line