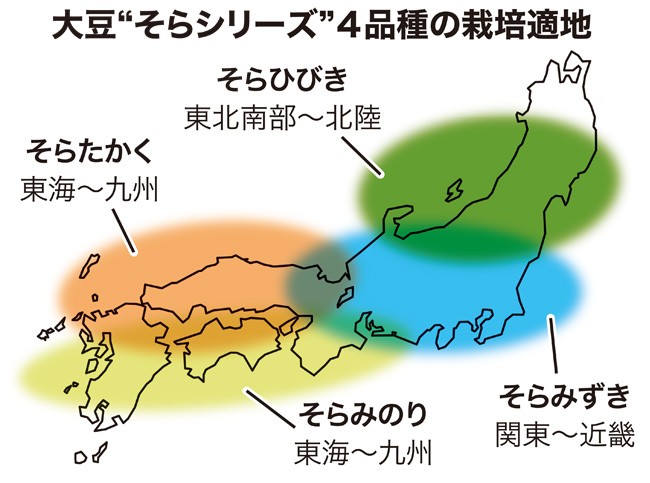

農研機構は、従来品種より3割以上多収の大豆の新品種「そらみずき」と「そらみのり」を育成したと発表した。栽培適地は「そらみずき」が関東~近畿、「そらみのり」は東海~九州。特に豆腐への加工に向く。両品種ともさやがはじけにくく、収穫ロスが抑えられるなど、「農家の実際の条件下で多収であることにこだわった」(同機構)とする。

▶大豆収量3割増の新品種育成 農研機構(2023年11月08日付・総合1面)

今回発表した「そらたかく」は、東海から九州にかけての栽培に向く。10アール当たり収量は335キロ(兵庫、福岡での3試験の平均)で、既存品種の「フクユタカ」よりも5割以上多収だった。現地試験では、同406キロ取れた場所もあった。成熟期は「フクユタカ」と同様で、慣行の栽培体系に導入しやすいとしている。

「そらひびき」は東北南部から北陸向け。10アール収量は298キロ(石川での3試験の平均)で、「里のほほえみ」より2割ほど多収。最大で同342キロ取れた場所があった。草丈が低く、倒伏しにくい特徴も持つ。

(2024年06月12日付・営農面)

➁そらみのり フクユタカより4割多収

③そらひびき 茎短く狭畦密植栽培向き

④そらたかく 倒れにくく安定生産期待

(2024年12月20~2025年1月17日付・営農面連載〈多収大豆 そらシリーズ普及へ〉)

▶「そらシリーズ」利点と課題は 農水省がシンポ

(2025年02月24日付・担い手面)

▶大豆増産へ、九州で取り組み加速

(2025年02月21日付・営農面)

▶湿害回避へ高速播種法実演 農研機構

(2024年08月08日付・営農面)

実証栽培に取り組んだ生産者からは収量増という大きな魅力に加え、従来品種よりも収穫時期にゆとりが持てることなどから、おおむね評価する声が多い。

一方、品質面では、品種によって異なるが、粒は既存品種に比べ、並み~小さい。色は黄系が多い。豆腐の原料として利用可能とされ、試験レベルでは一定の評価があるものの、食品メーカーでの本格的な利用は道半ばだ。

(2025年02月26日付・総合2面)

Line

Line