産業廃棄物は、ごみを出した事業者の責任で処分することが廃棄物処理法で義務づけられている。農業関連は、コンテナに加え、プラ製の被覆資材なども産業廃棄物に当たり、農家が適切に処分しなければならない。

他産業の事業者と比べて、農業は事業規模が小さいことが多い。相談者が処理したいコンテナの数も「5個程度」と限られる。

農家が個別に処理業者に依頼すると、費用が見合わないことがある。そのため行政やJAが各地域で協議会を作り、廃プラをまとめて回収している。

体積で処理費計算

記者が相談者の地元の協議会事務局に問い合わせると、やはり「コンテナは回収できない」との回答だった。「コンテナが他のプラ製品よりかさばるから」というのが理由だという。どういうことか詳しく聞いてみた。

この協議会で回収した廃プラを処分する業者は、処分費をごみの体積当たりで設定。被覆資材や厚みのない育苗箱なら安価で済むが、コンテナのように体積が大きいと費用がかさんでくる。

農家の廃プラ処分費を抑えるため、この協議会は処分費の一部を助成している。ただ、予算繰りが厳しく、費用がかさむごみを回収すると「助成を維持できなくなる」という。

ルールは地域ごと

各地の協議会の活動を支援する日本施設園芸協会は「コンテナだけ回収しないというのは、あまり聞いたことがなかった」と話す。だが協議会の運営には統一したルールはなく、他の地域でもコンテナを回収していない可能性があるという。

協議会で回収していないなら、次に考えられるのは廃棄物処理業者などに持ち込むという対応だ。だが取材を進めると、「5個程度」の処分を望む相談者のような小規模農家は、容易には処分できない実態が見えてきた。

受け入れ業者が見付かっても、乗り越えなければならないハードルはまだある。次は、運搬手段の確保だ。

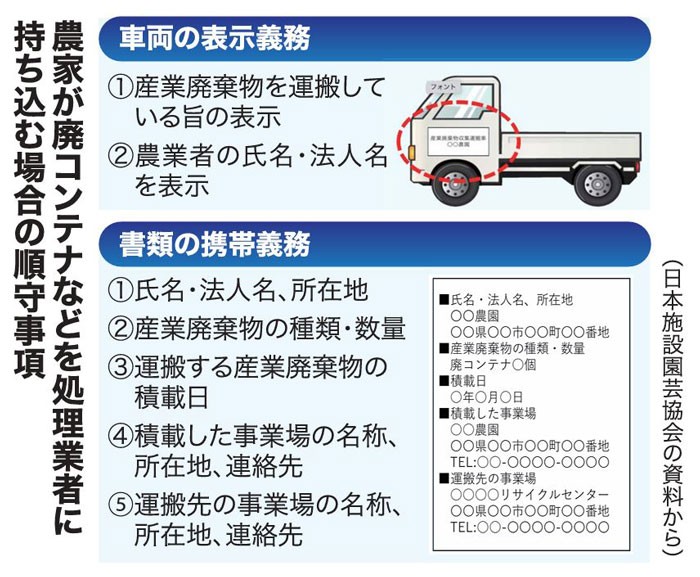

産業廃棄物に当たるコンテナは、廃棄物処理法に基づく許可を得た専門の運搬業者しか運べない。例外として排出した事業者が自ら運ぶことは認められており、農家自身が運搬できるが、所定の手順を守る必要がある。

具体的には、運搬に使う車の両側面に「産業廃棄物運搬車」「個人名か法人名」と紙に書いたものを表示する。ごみを積載した場所や運搬先などを書いた紙も携帯する必要がある。同法を所管する環境省によると、これらを守らないと「行政指導の対象になる」(廃棄物規制課)という。

製造者回収にも壁

近年、プラ製品は資源循環の機運が高まっている。処分に手間がかかるなら、資源としてメーカーが活用する動きはないか。記者が農業用コンテナを製造するメーカーに問い合わせたところ、回収・買取をしているメーカーが複数あった。

大手メーカーの岐阜プラスチック工業もその一つ。ただ、回収時はトラックを手配し、処理施設に運び込むため「廃コンテナの量がまとまっていないと採算が合わない」と同社。最も一般的な20キロコンテナの場合、600~700個が回収する目安という。メーカーによるリサイクルも、小規模農家にはハードルが高そうだ。

耐久重視で購入を

どうすれば処分に伴う農家負担を減らせるか--。記者が手がかりを探る中、岐阜プラスチック工業の取材の中で出た「長期間使えるコンテナを選べば廃棄の頻度は減る」という指摘にヒントを感じた。コンテナが長持ちすれば、処分の手間も減るというわけだ。

プラは屋外だと日差しや風雨によって劣化しやすいが、添加剤を加えて耐久性を高めた商品が販売されている。同社は「地元のJAや農機具店などに耐久性の高いコンテナを要望して注文すると良い」と提案する。

近年はホームセンターなどでも安価なコンテナを購入できるが、耐久性の低い輸入品であることが多い。同社は「用途に合った物を選べば数十年使えることもある」と指摘。「処分の手間なども考慮して、長い目で選んでほしい」とする。

(金子祥也)

Line

Line