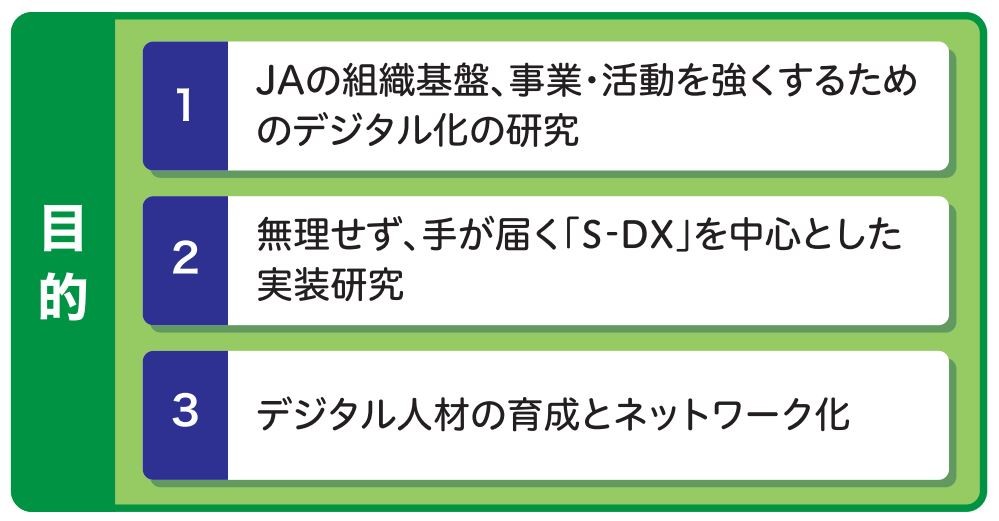

JA―DX推進研究会は、日本農業新聞が2022年9月に設立しました。会員はJAや中央会・連合会など51団体、サポーター企業は19社で、三つの目的を掲げて活動しています。

-運営委員-

今野 博之氏

JAいちかわ(千葉)組合長

宮永 均氏

JAはだの(神奈川)組合長

岩佐 哲司氏

JAぎふ組合長

下小野田 寛氏

JA鹿児島きもつき組合長

デジタル化への展望と課題

――JAのデジタル化、DX化で実現したいこと、求めていることは何でしょうか。また、どんな課題を感じていますか。組合員相手の事業のDX化は、まず生産資材の予約購買からと考えています。職員が必要なアプリ探しを一生懸命やってくれて、今、その実装を模索しています。

とても良かったことは、DXから人工知能(AI)へと話が発展していることです。7月に、JAの設立60周年を記念した特別講演会を開き、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之博士に、AIがどのくらい農業の手伝いをできるかという話をしていただきました。参加した組合員からいろいろな質問が出まして盛況でした。研究会に関わったおかげで、新しい発想が出始めているのを感じます。

これまでJA機関紙を毎月発行し、市民向けにコミュニティー紙も季刊で発行してきました。公開講座のようなものも開いてきました。そうした予算の一部ですけれど、インスタグラムの方へシフトして、若い人たちを意識して発信しています。アナログとデジタルを併用し、情報発信をさらに強化していく考えです。

購買事業をはじめとする事務の効率化には、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)の導入が有効です。効率化できる分、職員は、一つの業務の間に、もう一つの業務を回していくという姿勢が大事になります。ただ、RPAには基幹システムとの連携という課題があります。

組合員との対話にも使えます。情報提供や意見の取りまとめ作業をDX化することで、生産部会や青年部・女性部などの組合員組織との連携強化も期待できます。

組合員全員と対面形式で対話するのは非現実的です。そこでデジタルの力が求められています。JAの場合、アナログとの両輪で対話につなげることが大切です。年配の人はスマホのアプリに興味があっても使いこなせない人が少なくありません。そのような人のためにJAでは、対面でJAバンクアプリの入れ方を教えています。対面での活動に意義があります。

変革しないとJAのDXは進まず、業務の効率化も生まれません。挑戦を繰り返し、間違いを許容する組織風土をJAグループの中で育む必要があります。今後は国内で最も普及しているLINEをプラットフォームにして、デジタル組合員証の導入を検討していきます。

JAや農業経営の規模が大きくなったことで、地域を越えてさまざまな活動ができる状況が生まれています。全国各地のJAが一つのプラットフォームの中で、情報共有しながら、コラボしながら、仕事をすることを可能にするのがデジタルではないかと思います。JAグループがDXを進める意義は、そこにあります。

推進研究会の役割と期待

――JA―DX推進研究会の今後の果たすべき役割や期待を教えてください。今野氏 岸田内閣のデジタル田園都市国家構想を聞くまで、デジタルやDXに関心はありませんでしたが、JAの現状を変える必要性は痛感していました。DXを機に、新たな発想や挑戦をして、JAの事業変革や組合員とのつながり強化に取り組んでいきます。とはいえ、現状はまだまだ足踏み状態で、アプリの実用化もこれからが本番です。研究会にいろいろなことを教えてもらいながら、力を付けていきたい。気軽に相談できるような役割を期待しています。

宮永氏 デジタルを使った組合員とのコミュニケーションの手法について、研究会を通じて検討していきたい。内容によっては、全国や都道府県の段階で連合会が適切なシステム導入を支援して、JAグループのスケールメリットを生かすことも必要ではないか。

研究会のサポーター企業との連携を具体化してもらいたい。それぞれの企業がどんなソリューションを持ち、どんな業務改善に貢献できるのか、一覧表のような形で示してほしい。会員JAのDX化の取り組みについてアンケートもして、現状と課題を“見える化”することにも期待しています。

岩佐氏 日本農業新聞の持つ情報や人脈を生かして、地域ごとにアドバイザーを置いてほしい。デジタルやDXの分野で人的に弱いJAを支援する仕組みをつくってもらえるとありがたいです。

全JA職員向けの勉強会も企画してほしい。仕事で扱う情報をデジタルで処理してほしいと言っても、アナログのままでいいという人が少なからずいます。職員の意識改革が課題です。

下小野田氏 人材に焦点を当てる研究会として発展してほしい。変革の人材をJAグループが内部から育てていく必要があります。

日本農業新聞には、DXの人材育成をサポートしてほしい。新たな技術を積極的に受け入れて、拡散していく人材が必要です。研究会のサポーター企業と連携して、そうした人材を育てる研修・ビジネススクールのような形で企画してもらうことを期待しています。

あわせて読みたい

Line

Line