極めて強い繁殖力で“地球上で最悪の侵略的植物”とされる雑草・ナガエツルノゲイトウ。農業被害や分布拡大を防ぐにはどうすべきかを探る。

ナガエツルノゲイトウとは

ヒユ科の多年生雑草で、2枚の葉が茎の節を中心に左右に生える。節の周辺には短い毛が生えるが、茎は滑らかで中心は空洞になっている。葉の付け根から出る長い柄の先に白色で球形の花が咲く。切断された有節茎や根からも再生する。

▶[雑草図鑑]ナガエツルノゲイトウ

(2023年04月25日)

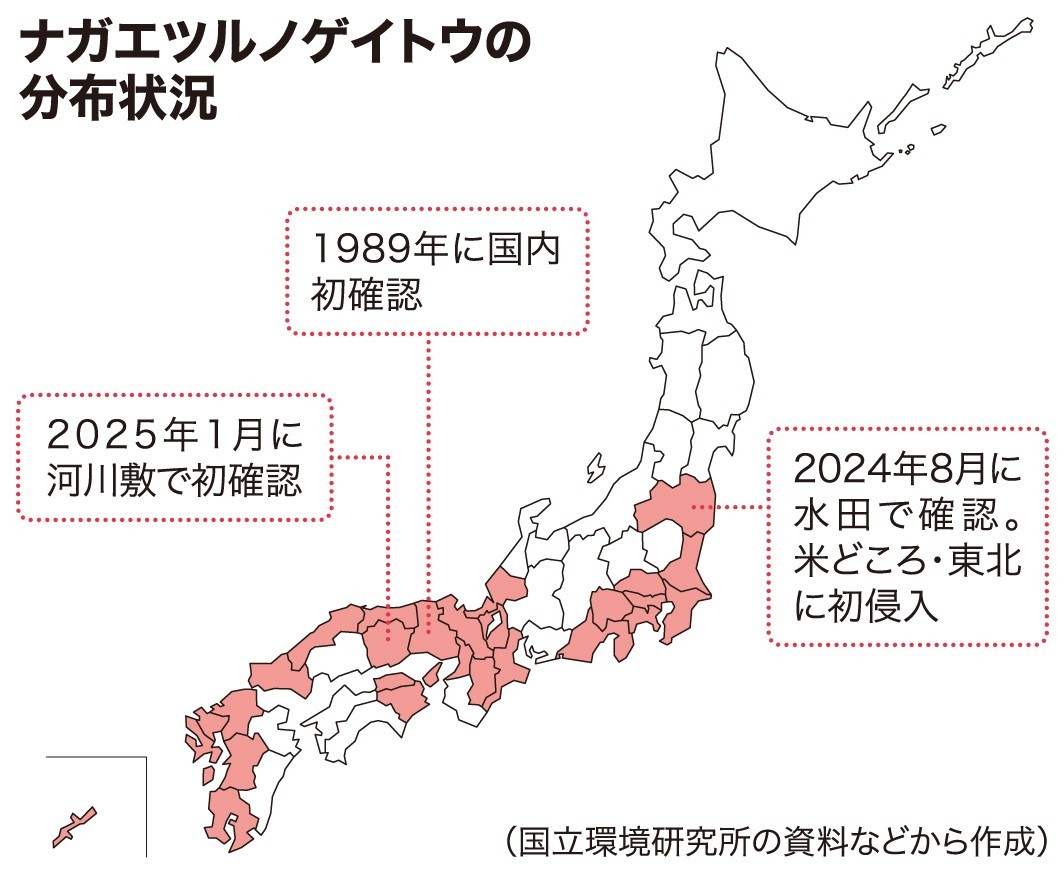

分布は拡大の一途

岡山県はナガエツルノゲイトウを県内で初めて確認したと発表した。農地での発生は確認されていないとしつつ、侵入している可能性もあるため「農家はよく観察して早期の発見を心がけて欲しい」とする。

▶ナガエツルノゲイトウ 岡山で初確認

(2025年02月21日)

福島県病害虫防除所は、ナガエツルノゲイトウが県内の水田で初確認されたとして、特殊報を出した。雑草の特殊報は全国初。これまで茨城県以西で確認されており、米どころの東北にも侵入した格好だ。

▶福島でナガエツルノゲイトウ、水田で確認

(2024年08月08日)

発生の現場を追う

茨城県・新利根川の下流、稲敷市で水稲115ヘクタールを栽培する山口貴広さん(40)は、3年ほど前に同雑草に気付いた。現在、5%ほどの田やその畦畔には侵入しているという。断片の侵入を防ぐため、全水田の給水口にネットを付けている他、同雑草が侵入した田では、刈り払い機を使わず除草剤だけで除去している。刈り払い機だと同雑草の断片が散らばり、さらに広げてしまう懸念があるためだ。

茨城県は昨年11月、新利根川の4カ所で同雑草の群落を取り除いた。県や市、土地改良区の職員ら60人が半日かけて、バケツリレーのように2トントラック7台分を集めた。それでも、取り除けたのは「すずめの涙ほど」(県の担当者)という。

県では17年にも、新利根川全域で、乾燥重量で250トンを取り除いた。予算は7000万円ほどで、半年かかったが、翌年には、群落がいくつも発生するなど元通りだったという。県の担当者は「侵入してしまった以上、できることを粛々とやるしかない」と話す。

▶〝地球上最悪〟雑草 どう封じる?

(2024年11月04日)

生産現場での被害や、分布の拡大防止に向けた対策の現状を、全4回の連載でまとめた。

どうする被害・分布抑制

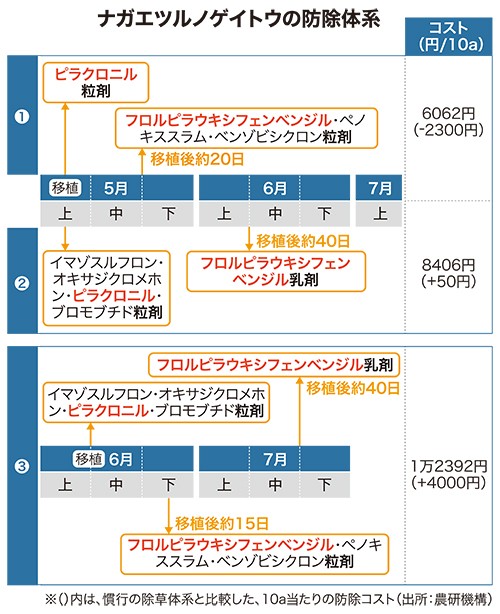

農研機構などが、水稲移植栽培でのナガエツルノゲイトウの防除法を確立した。5月の田植え後に、ピラクロニルを含む除草剤を散布し、その20日後または、40日後頃にフロルピラウキシフェンベンジルを含む除草剤をまく。2年間続けると、地下部まで防除できる。

▶水稲で防除体系確立 地下部まで効果

(2025年02月13日)

田への侵入を防ぐには、給水口にネットと金属製のざるを組み合わせて設置することが推奨される。田や畦畔(けいはん)で発生した場合は刈り払い機の使用は禁物で、除草剤で対応する。田ではピラクロニルかフロルピラウキシフェンベンジルが有効成分の剤を、畦畔ではDBN粒剤とグリホサートカリウム塩液剤を組み合わせて、それぞれ複数年使うことが有効とされる。

茎の断片が田に流入しないよう、給水口に設置するネット。金属製のざるを組み合わせ、破れにくくした(農研機構提供)

茎の断片が田に流入しないよう、給水口に設置するネット。金属製のざるを組み合わせ、破れにくくした(農研機構提供)

▶刈り払い避け薬剤複数年 効果的な除草体系を報告

(2024年09月12日)

愛知県農業総合試験場などが開発したのが、ナガエツルノゲイトウの簡易な検出法だ。同雑草が侵入したと思われる水路の堆積物などを収集し、細かく切断するなどして作った液体に試薬を加えて判定する。定着の有無や侵入経路を迅速に把握し、同雑草の拡大を抑えられるとする。

▶侵入を簡易検出 愛知県農試などが開発

(2024年10月30日)

“元を断つ”対応、課題に

田や畦畔に侵入したナガエツルノゲイトウの防除は“対症療法”でしかなく、元を断つ対策が課題だ。河川や水路に茎の断片が流れ込み、発生が広がるという水系を介した分布拡大をどう食い止めるか。河川周辺の除草に乗り出す県もある中で、同機構などは河川や水路での薬剤散布に関する試験を進めている。今後の研究の進展に注目したい。

一方で雑草は、対策の検討や発生状況の把握を担う国や県の専門人材、研究者が少なく、予算も不十分との指摘もある。こうした課題の解決も重要になる。

▶[論説]VS“最悪”外来雑草 分布を把握し元を断て

(2024年09月20日)

番外編

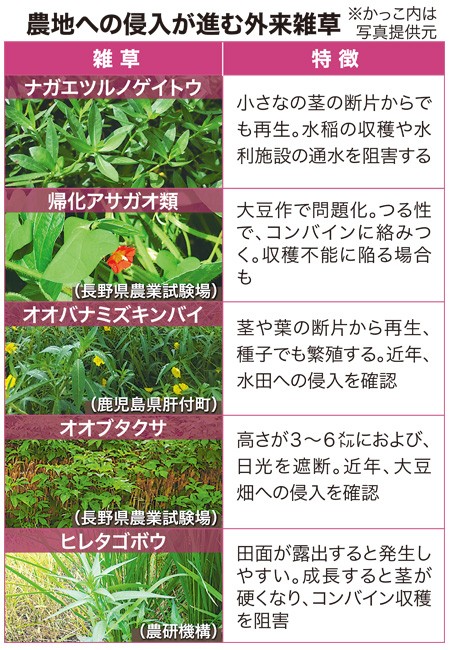

要注意の外来種続々…

外来雑草はナガエツルノゲイトウ以外にも各地で農地に侵入し、問題化している。大豆作では帰化アサガオ類やオオブタクサ、水稲作ではオオバナミズキンバイなどだ。早期の発見、対策が求められている。

▶[VS雑草]外来種、新顔も注意

(2025年01月21日)

Line

Line