サクナヒメと仲間たちが住む「ヒノエ島」は、田植えの季節を迎えていました。早速、取りかかりますが、手で苗を植えるため、どうしても苗の列が曲がってしまいます。

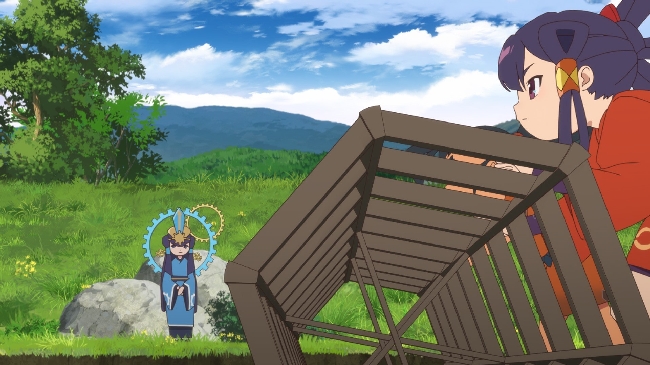

サクナヒメは、仲間の「きんた」に向かって、「曲がっておるぞ」と指摘しますが、きんたは「何言ってんだ?曲がってんのはお前の方だべ」と返します。「何を言うておる。ワシはきれいに…」と自信満々のサクナヒメでしたが、自分が植えた苗の列を見ると、曲がりくねっていました。

その様子をじっと見ていたのが、神々の住む都から島にやってきたココロワヒメでした。サクナヒメの育て役「タマ爺」が「あのように苗同士、適度な間隔で植えていくのがまた難しくございます」と説明します。それを聞いたココロワヒメは「なるほど」とつぶやき、何やら思案している表情を浮かべます。

タマ爺が言う「苗同士の間隔」は、現実の稲作でも重視されています。サクナヒメたちのような手植えでなく田植え機を使うのが主流で、苗の間隔は「14センチ」「20センチ」といった具合に設定できます。

水稲栽培では収穫量を確保するため、等間隔で植え付けることを前提に、面積当たりの苗の数の目安が示されています。農水省が公開している「水稲の基本的な栽培技術」では、1坪(3・3平方メートル)当たりで、平たん地は「60~70株」としています。気温が低くなりやすい山間地は平たん地よりもやや多めの「70~80株」になります。

苗の植え付け数を確保するには、等間隔での植え付けだけでなく、列をまっすぐにすることが重要です。サクナヒメたちのような手植えではなく、田植え機であっても、列が曲がれば田んぼに無駄なスペースができてしまいます。そうなると面積当たりの苗の数が限られ、収穫量も伸びません。

田植え機をまっすぐ走らせるため、田面に目印を付ける「マーカー」という部品があります。機体の横から出ていて、田植え機を田面を走らせると、マーカーが土に当たって溝を付けていきます。その溝を目印に田植え機を往復させ、苗を植え付けていきます。

サクナヒメたちの世界に田植え機はありませんが、マーカーと同じ役割を果たす道具が出てきます。用意したのは、発明を司る神のココロワヒメでした。

ココロワヒメが考案した道具は、六角形の木枠と棒で組み立てられていて、田んぼの上で転がすと溝ができます。田植え機のマーカーと原理は同じです。その溝を目印に、サクナヒメたちは苗を植えていきます。

実はココロワヒメが用意したこの道具、「田植枠」と呼ばれ、現実の稲作でも使われていた時代がありました。米作りの盛んな宮城県の登米市歴史博物館には、実際に農家が使っていた現物が展示されていて、「明治20年頃~昭和時代」に使われていたそうです。

同博物館は「田植えの時に、苗を同じ間隔でまっすぐな列になるように印を付ける道具」と説明しています。丸型の枠と棒で組み立てられていて、サクナヒメたちが使っていた「六角形」よりも印を付ける角が多くなっています。昔の民具や農具に詳しい専門家も、この田植枠を「他のものより角が多い」と指摘しているそうです。

使い方は劇中と同じで、横に寝かせて回転させて地面に跡を付け、それに沿って苗を植えていきます。展示されている田植枠は全長が2メートル以上あり、博物館の担当者は「1回の作業で、より多くの面積に印を付けるため、この大きさにしてあると考えられる」と話します。

田植え機のマーカーに田植枠--。米の収穫量を伸ばすため、苗の列をまっすぐにして、田んぼの中に植える苗の数を確保しようと工夫を凝らすのは、昔も今も、現実もアニメも同じです。

テレビ放送の時間帯と放送局は次の通り。

▽毎週土曜日午後11時から=テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

▽毎週火曜日午後9時半から=AT-X

▽毎週金曜日午前1時29分から=熊本県民テレビ

▽9月2日から毎週月曜日午前2時(毎週2話ずつ、最終回のみ1話)=富山テレビ放送

各種動画配信サービスでも配信されている。

(C)えーでるわいす/「天穂のサクナヒメ」製作委員会

Line

Line