酪農家・川上哲也さん(島根県出雲市)

酪農の窮状、広く届けて

記者は3月22日の配信で「配合飼料4600円下げ」のニュースを伝えつつ、価格はまだ高い水準にあると解説しました。

川上さんは乳用牛約80頭を飼養。飼料代は高騰前の2019年と比べ、一時は1・5倍ほどに増加。TMR(完全混合飼料)を減らし、地元企業から提供されたしょう油かすや酒かすを飼料に活用。現在は高騰前の1・2倍程度に抑えているそうです。

川上さんは「聞く農を配信しているボイシーは若い世代を含め消費者も聞いている。畜産、酪農の大変な状況を伝えることは意義がある」と話します。

■取材記者から

畜産・酪農の取材を担当していて、配信でもなるべく担当分野の記事を選んでいます。飼料高騰に苦しむ現場の切実さを、多くの人に知ってもらうことも意識しています。今後も農家の思いが伝わる配信を目指します。(森市優)

茶農家・杉山貢大さん(静岡市)

作業中の「相棒の一人」

茶3ヘクタールを栽培し、年間を通じて防除や収穫、草取りなどを続ける杉山さん。イヤホンを付け、作業をしながら聞いていて「農作業と音声配信の相性は良い。やわらかい言葉で記者が話すので、作業中でも理解しやすい」と話します。

杉山さんは「茶以外の品目の動向も気になる」といい、印象に残った配信に米不足の解説を挙げます。8月13日の配信では「必要に応じて買い付ける都度買いの店は在庫の取り合いに」、9月12日の配信では「全体の販売数量は前年割れが続く。まだ供給が追い付いていない」といった解説を聞き、「米が足りなくなった背景が分かった」と話します。

■取材記者から

杉山さんは以前、別の取材で私が名刺を出した際、「聞く農パーソナリティ」という記載に興味を持ち、聞き始めてくれました。今後も農作業中の相棒となるよう、硬軟問わず幅広い話題を配信しようと思います。(古庄愛樹)

JAグリーン近江・福田真由美さん(滋賀県東近江市)

〝三刀流〟で記事活用

当日の記事はまず電子版でチェック。翌朝、自身と家族の弁当を作りながら配信を聞き「そんな記事も載ってたんや」と気付くことも。その後、改めて紙面を読むこともあるそうです。

11月7日付の「経営体半減 耕作面積35%縮小」を電子版で読み「これは大変だ」と感じた福田さん。翌朝に配信を聞き、東北の耕作面積を上回る面積が減るという部分が「改めて耳に残った」といいます。再び記事を読んで「危機的な状況がより分かった」と振り返ります。

■取材記者から

福田さんは配信内容を家庭や職場で話題にしてくれているそうです。「ニュースだけでなく記者の思いが伝わるのが良い」との言葉が印象的でした。分かりやすさと合わせ、解説や取材の裏話も充実させたいと思います。(島津爽穂)

会社員・YTR-334Sさん(山形県鶴岡市)

農に興味あり「求めていた配信」

祖父が米の品種改良の研究者だったことから「昔から農業に興味があり、農家に敬意がある。農業現場の話が聞ける聞く農は、まさに求めていた配信」と話します。ボイシーでニュース番組を聞く中、農業や食に絡んだニュースを探し、聞く農を見つけたそうです。

鶴岡市と隣接する酒田市の稲作、果樹農家が豪雨被害で苦境にあることを伝えた8月23日配信は「地元農家の大変さが全国に伝わった」と話します。「復旧支援が進んでほしかったので、感謝している」と思いを聞かせてくれました。

■取材記者から

「いつも〝おいしく〟聞いています」。その言葉に思わず笑顔になりました。全国の多様な農産物の話題が出る点も配信の魅力とのこと。おいしく聞ける配信――。新たな視点として今後に生かしていきます。(高内杏奈)

会社員・北尾彩花さん(京都市)

米価への理解深まった

北尾さんは「精米5キロを3000円で購入した場合、茶わん1杯当たりの精米が65グラムと計算すると、一杯当たり約39円」という部分に着目。米の値上がりは当初「びっくりした」そうですが、「一杯約39円」と知ると「お菓子は一袋100円の値上げも。それに比べたら大したことない」と考えるようになったそうです。

夫にも伝えると「そうだよね」と同じ気持ちになったそうです。現在は育児休暇中。「家事をしながら聞くのが楽しみ」と話します。

■取材記者から

9月から聞く農を聞き始めた北尾さんは「お米の価格に関する記事がよく出る。それほど大きなテーマなんだと感じた」と話します。消費者の利用も多いボイシーを生かし、価格転嫁への理解をさらに広げたいです。(柘植昌行)

高校で公開収録も

岡山県立高梁城南高校

校内の一室を収録スペースとして使用。11月中旬、複数の生徒が観覧に訪れる中で収録しました。

トップバッターは、同科教諭の丸岡優太さん(27)。配信開始当初から聞き続け、同学科の生徒にも紹介している先生で「タイムリーな話題と、多様な農産物を知ることができ、生徒の視野が広がる」と話します。

収録に参加した生徒代表の一人、3年生の福居悠人さん(17)は、9月27日に配信された高校生による米作りや加工品開発の記事が気になったといいます。「地域と連携して新しい農業技術を提案する高校生に刺激を受けた」と理由を話しました。

もう一人の生徒代表で、1年生の大月結愛さん(16)は、猛暑で水稲の生育が前進していることを伝えた8月26日の配信に着目。「祖父母が稲を育てていて、叔母が『早く植えてちょうど良かった』と言っていたのを思い出した」と、家族にとって身近な稲作に関連したニュースを、気になる記事に挙げました。

収録を観覧していた生徒からも、新聞製作などについて質問が出て、記者が回答。交流を深めました。

収録内容の詳細は、30日に「聞く農」で配信する予定です。

■学校紹介

農業を学べる環境科学科を含む3学科で構成。全校生徒数は304人(2024年4月時点)。高梁市は県中西部に位置し、備中松山藩の城下町がある。(高内杏奈)

つながるリスナーと記者

「聞く農」はリスナーがコメントを投稿でき、配信を担当した記者とやりとりできるのが特徴です。配信を希望する記事のリクエストが届けばできるだけ応じます。食や農に関連する質問を投げかけ、そこから新たな記事が生まれることも。双方向の仕組みで、より身近な配信を目指しています。配信する記事は基本的に、当日の本紙掲載記事から選びます。リクエストに該当する記事があれば、積極的に取り上げています。

5月28日の配信で、リスナー「yukarichi」さんは「食品衛生法改正で漬物製造の廃業が増えるかもというニュースを見ました。ぜひ話を聞いてみたいです」と投稿しました。

リクエストに応えて、6月3日の配信で「漬物製造許可制に 廃業選ぶ農家も」という記事を取り上げました。本紙やホームページに掲載している記事には、より詳しい内容が書いてあり、聞く農のページには記事のリンクも貼ってあります。「yukarichi」さんからは「記事も見ました」とのコメントが届きました。

9月13日の配信「A2ミルクもっと知って! ファクトブック公開」に対し、リスナーの「耳から美味しいフードウェルネス(中の人)」さんは「早速ファクトブックを読んでみましたが、想像以上に内容が濃くまた驚きでした」と話します。

配信をきっかけに、従来の牛乳に比べて、おなかがごろごろしにくいとされるA2ミルクの科学的根拠を知り「実際に購入し、そのまま飲んだり、チーズを作る実験をしたりしました」とのことでした。

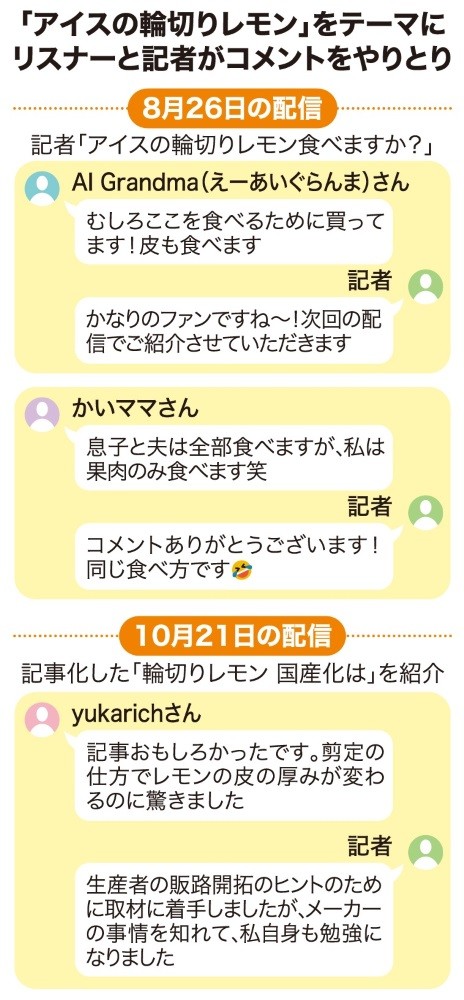

輪切りレモンが乗ったアイスをよく食べる記者が「あのレモンって皮まで食べますか?」と問いかけると「皮の苦味が好きで丸ごと食べる」「皮は残す派!」と多くのコメントが寄せられました。

「これだけ反響があるなら記事にしたい」と考え、取材を開始。「サクレレモン」を生産・販売するフタバ食品(宇都宮市)に取材すると「できれば食べていただきたい」と回答を得ました。さらに、輪切りレモンは輸入品だと分かりました。国産化への条件を聞き出し、試験研究機関に実現の可能性を取材。一連の調査結果を記事にしました。

リスナーの一人で、島根県の水稲農家「源次郎」さん(70代)は記事を読んで「サクレレモンを食べ、子や孫と話が盛り上がりました」との声を本紙に寄せてくれました。

Line

Line