佐賀市は、弁当か給食かを毎月選べる全国でも珍しい「選択制弁当方式」を採る。発端は、旧佐賀市など8市町村が合併した2005、07年にさかのぼる。

旧市は当時から小学校は自校調理の給食だが、中学校は弁当だった。一方、旧大和町を除く6町村は小中ともに給食だった。市議会で「どうする」と問われた秀島敏行市長(当時)は「給食を検討する」と答弁。教育委員会に、有識者、保護者、学校長、栄養職員ら8人で構成する検討委員会が発足した。

検討委は、弁当だった中学10校の全ての生徒、保護者、教職員に現状や希望、考え方についてアンケートし、生徒と座談会を開くなど丁寧に声を集めていった。生徒と教職員の6割が「弁当」を、保護者は6割が「完全給食」を望んでいた。

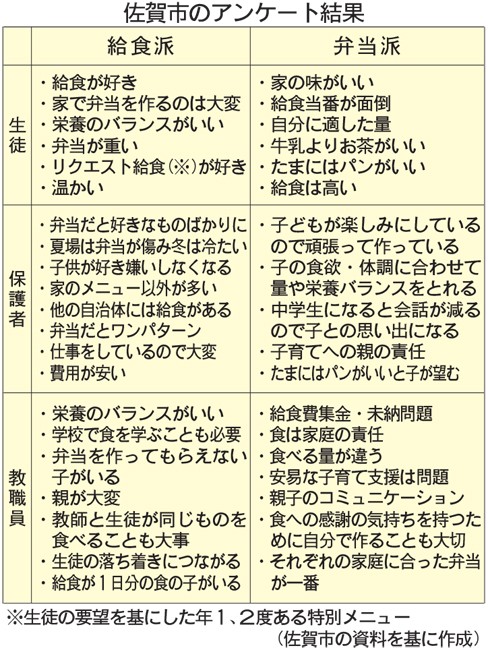

それぞれの希望理由は示唆に富んだ。

弁当派の生徒は「家の味がいい」「自分に適した量」「牛乳よりお茶がいい」、給食派は「栄養バランスがいい」「温かい」など。保護者は「子どもが楽しみにしている」「弁当作りで親子の会話が進む」「子どもの体調に合わせられる」が弁当派、「弁当だとワンパターン」「子どもが好き嫌いしない」「仕事をしているので大変」などが給食派だ。

弁当を持参したくてもできない生徒がいること、食物アレルギー、教員の給食費徴収の負担も検討された。そして、「それぞれの考え方を尊重する」選択制を答申。市はその後、給食センターの建設や市民説明会に3年半を費やした。

市教委によると、現在も弁当6割、給食4割だが、季節や家庭の事情で選び変える生徒は毎月いる。同中の末次知子校長が言った。「選べるというのはとても良いことですね」

食へのまなざし、さまざま

佐賀市は2006年10月、旧市などの給食を実施していなかった中学10校の生徒、保護者、教職員の計931人を対象に、給食実施の希望などを尋ねるアンケートをした。弁当派も給食派もその理由には、食への思いが込められている。主な「声」を一覧表にまとめた。

子どもの命を守る学校給食が注目を集める。全国の多様な取り組みを伝える。

Line

Line