みどりGXラボ-活動報告

◇今後の活動

2025年7月2日 セミナー「シリーズ暑さに克つ②園芸の高温対策」を開きます

シリーズ暑さに克つの第2回は、園芸がテーマです。トマトなど園芸作物の生産技術や高温対策に詳しい千葉大学の中野明正教授を迎え、実践的な対策をお聞きします。

年々暑さが厳しくなる中、夏本番を前に園芸農家の方に知ってほしい情報をお届けします。

詳細・参加申し込みはこちらから。

2025年8月6日 みどりGXラボ交流会「気候変動と食と農」を開きます

農業への影響が目立つ気候変動について、気象予報士・キャスターの井田寛子さんによる記念講演や、農家など現場の皆さんのパネルディスカッションを通じて対策を考えてみませんか。

会場は東京大学弥生講堂です。会員同士で直接お話しいただける懇親会にもぜひご参加ください。

詳細・参加申し込みはこちらから。

◇活動報告

2025年6月20日 パートナー会員に井関農機が加わりました

みどりGXラボのパートナー会員として、井関農機が加入しました。現在のパートナー会員は計11社・団体です。会員紹介はこちらから。

2025年6月19日 セミナー「シリーズ有機農業②JAの役割とは」を開きました

シリーズ有機農業の第2回は、初の出張セミナーとして、JAグループが率先して有機農業に取り組む茨城県から配信し、県内3JAなどが事例報告しました(協力:JA茨城県中央会)。

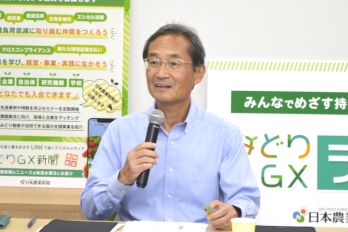

有機農業推進について語るJA組合長ら

テーマはJAの役割。JA常陸はJA子会社による有機農業の実践に加え、管内生産者向けの展示圃場の設置などで取り組みを広げようとしていることを紹介しました。秋山豊組合長は「(安価な輸入農産物に対抗しうる)有機農業には大きなメリットがある」と強調し、視察受け入れなどは地域活性化にも貢献していると語りました。

JA水戸では2024年から「有機農業研究会」を組織し、関心を持つ組合員が栽培技術を学んでいます。園部優組合長は「一人一人が有機農産物を作り販売するのはハードルが高い。(研究会で)できるだけ支援したい」としました。

JAやさとは管内2つの研修農場で有機栽培の新規就農者を育て、生産部会への加入につなげていることを報告しました。徳島県JA東とくしまは「BLOF理論」に基づく水稲栽培を紹介。低たんぱくなど良食味と高収量を両立しているとしました。

本紙記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2025年5月28日 セミナー「シリーズ暑さに克つ①今から備える水稲の高温対策」を開きました

温暖化対策に着目したシリーズ「暑さに克つ」の初回は、水稲がテーマ。水稲の栽培技術に詳しく、各地で高温対策の講演を行うファーム・フロンティアの藤井弘志さん(山形大学農学部客員教授)が基調講演し、葉色・葉の長さの具体的な見方や、稲の状態に応じた土づくりなどを紹介しました。

参加者の質問に答える藤井さん(右)

高温耐性品種として注目の「にじのきらめき」の作付けを推進するJA晴れの国岡山は、高温が著しかった2023、24年産でも収量・品質が高く手ごたえを得たことを報告。25年産は作付面積をさらに広げるとし、種子の確保や有利販売に努めたいと話しました。

本紙記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2025年4月21日 政策提言を渡邊毅農水事務次官に手交しました

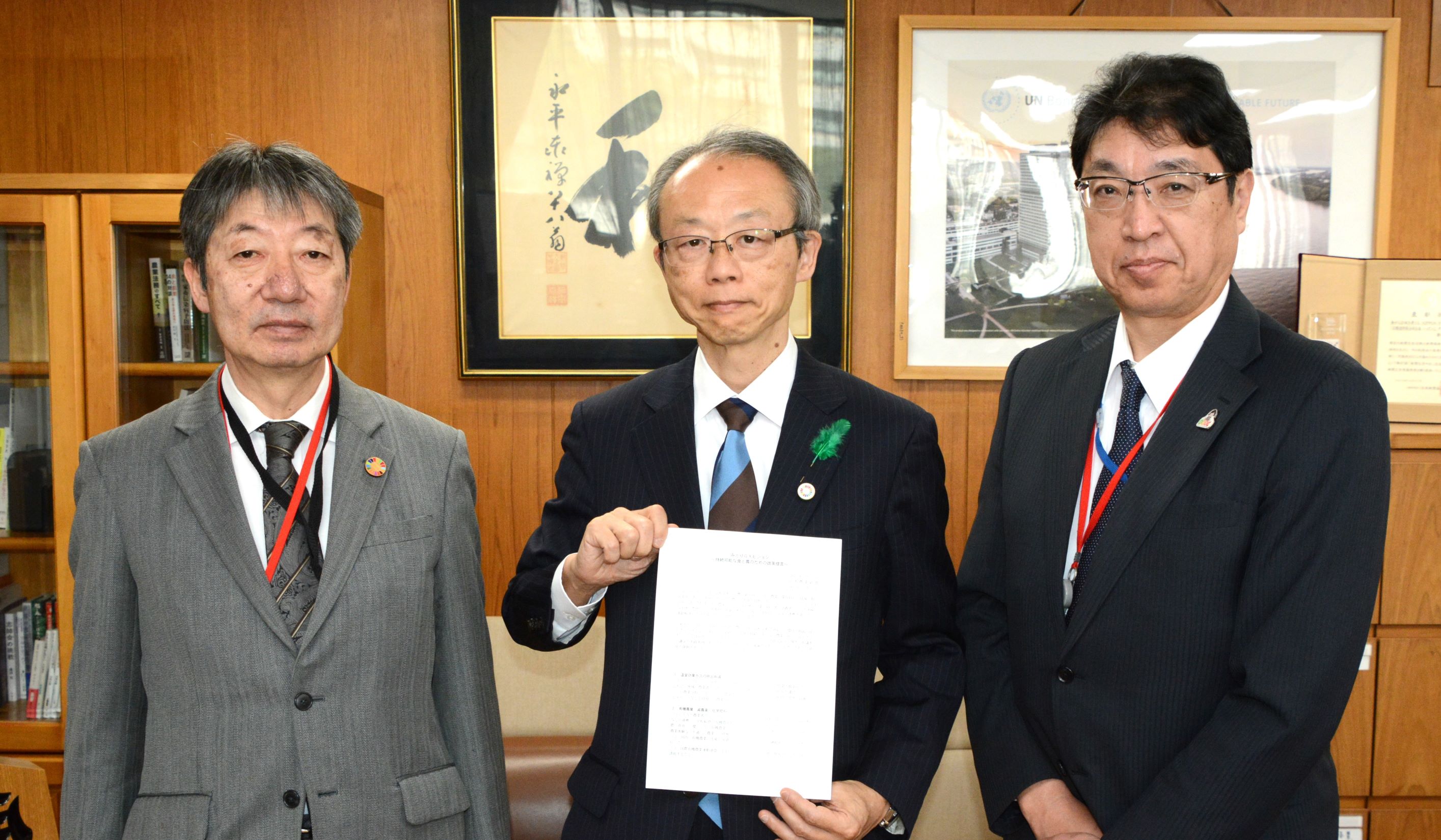

みどりGXラボの2024年度活動を基に取りまとめた政策提言「みどりGXビジョン」を農水省に提出しました。当ラボの枝元真徹代表らが渡邊事務次官を訪ね、手交しました。

提案は有機農業の推進やJ-クレジット制度の普及など全7項目。渡邊事務次官からは、「意味のある提言。できる限りのことをやりたい」との回答がありました。

渡邊事務次官(中央)に提案を手交する枝元代表(左)と日本農業新聞の田宮和史郎社長

本紙記事はこちらから。

2025年4月18日 セミナー「シリーズ有機農業① 自治体に何ができるのか」を開きました

事例報告ではオーガニックビレッジ宣言を行い、有機農業の推進に取り組む4市が登場しました。北海道旭川市は、大阪府泉大津市に有機栽培などの米を供給する取り組みを紹介。新たな販路ができたことで市内で有機農業に取り組む生産者が増えたとしました。

京都府亀岡市は、保津川の環境保全を機に「環境先進都市」を目指す中で有機農業に取り組み、有機農業の学校や「有機農業団地」などを展開していると説明。大分県臼杵市は化学肥料・化学農薬不使用などの圃場に対する独自認証「ほんまもん農産物認証制度」を持ち、有機JAS認証と並んで推進しているとしました。

4市は「慣行栽培などの農家に有機栽培を始めてもらう方策」「オーガニックビレッジへの支援が終了した後の展望」など、参加者の疑問に答えました。

本紙記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2025年3月17日 政策提言「みどりGXビジョン」を策定しました

2024年度の活動で明らかになった「持続可能な食と農」実現の課題と必要な支援策を取りまとめました。近く農水省に提出します。

内容はみどりGXビジョンから。

2025年3月17日 交流イベント「みどりGXサミット」を開きました

みどりGXラボの初年度の活動の集大成として、東京都世田谷区の東京農業大学で開催。オンラインでも配信し、農家やJA、自治体、企業、研究者など計250名ほどが参加しました。

有機農業に詳しい千葉商科大学准教授の小口広太さんは、「食と農のつながり~その一歩先へ~」と題して記念講演しました。地産地消と有機農業を組み合わせ、消費者が地域の農業に共感して支える関係性の構築を提案しました。

記念講演する小口さん

第1回みどりGXアワードの表彰式も開かれました。グランプリに輝いたJA常陸の秋山豊組合長とサンプラザの山口力社長、特別賞の稲作本店からは共同代表の井上真梨子さんと敬二朗さんが登壇。それぞれ、ゲストの永島敏行さん(俳優・みどりGXラボ応援団)から記念楯を受け取りました。

永島さんとアワード受賞者(前列)ら

パネルディスカッション「みどりパートナーズサミット」には、みどりGXパートナー会員の6社・団体(JA全中、フェイガー、ボストンコンサルティンググループ、日本製紙、クオンクロップ、TOWING)が登壇し、農業者やJAと他産業の連携の在り方を巡って議論しました。

パートナー企業による討議

本紙記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2025年3月10日 第1回みどりGXアワードの受賞者を発表しました

みどりGXラボが目指す「持続可能な食と農」の優れた実践事例を表彰する、みどりGXアワードを新設しました。

第1回の受賞者は2024年度にラボのセミナーなどで登壇した実践者から選定し、茨城県・JA常陸や株式会社サンプラザがグランプリに輝きました。

2025年2月25日 Media is Hope AWARD 2024の表彰式に出席しました

日本農業新聞は、みどりGXラボなどの取り組みで下半期媒体賞を受賞しました。同表彰は一般社団法人Media is Hopeが主催し、気候変動の解決に資するメディアの報道・取り組みに対し贈られます。

表彰式では、みどりGXラボの岡部孝典事務局長が登壇。当ラボなどを通じ「農家の課題解決、気候変動の解決に貢献していきたい」とあいさつしました。

みどりGXラボを紹介する岡部事務局長

本紙記事はこちらから。

当社のプレスリリースはこちらから(外部サイトに移動します)。

2025年2月21日 第7回セミナー「気候変動にどう対応するか」を開きました

夏の高温で農作物の収量が落ち込むなど、気候変動の影響を緩和する「適応策」を探りました。農業分野の適応策を研究する農研機構の西森基貴さんは、高温耐性品種の導入をはじめとした対策を紹介。JA新潟かがやきは、2024年産米の生産に当たり、追加穂肥やバイオスティミュラント資材の使用を推進したことを報告しました。

本紙記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

ラボのパートナー会員が事業・サービスなどを紹介するプレゼンテーションでは、日本製紙が「元気森森」や「和紙マルチ」などの生産資材、ボストンコンサルティンググループが生産現場との連携を希望する企業の事例について紹介しました。

2025年1月29日 日本農業新聞がMedia is Hope AWARD 2024下半期媒体賞を受賞!

一般社団法人Media is Hopeが主催し、気候変動の解決に資するメディアの報道・取り組みに対し贈られます。

日本農業新聞は報道の他、農業関係者以外も巻き込み課題解決を目指す「みどりGXラボ」の活動が評価されました。

本紙記事はこちらから。

主催者のプレスリリースはこちらから(外部サイトに移動します)。

2025年1月27日 特別企画「みどり戦略関連予算説明会」を開きました

持続可能な食と農に対する国の支援について、生産現場に情報を届けるため初めて企画しました。農水省の2025年度当初予算や24年度補正予算から、ラボ会員の関心が高かった注目事業について同省の担当者が説明しました。

「みどりの食料システム戦略推進交付金」からは、「グリーンな栽培体系加速化事業」や「有機農業拠点創出・拡大加速化事業」「有機転換推進事業」「SDGs対応型施設園芸確立」「みどりの事業活動を支える体制整備」を紹介。この他、「環境保全型農業直接支払交付金」や「強い農業づくり総合支援交付金」についても説明しました。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2025年1月22日 第6回セミナー「エシカル消費のススメ」を開きました

農畜産物流通コンサルタントの山本謙治(やまけん)さんは、環境や人権に配慮した「エシカル消費」が欧米を中心に進んでいて、エシカルが買い物や投資の基準になっていると指摘。日本でも若い世代はエシカル消費への関心が高く、将来の消費ニーズの変化を見据え対応する必要があると強調しました。

大阪府のスーパー・サンプラザの山口力社長は、環境負荷を低減した農産物を可視化する「みえるらべる」などの取り組みを報告。食品を選ぶ際、価格は重要ながら唯一の基準ではないとし、多彩な選択肢が必要だとの考えを示しました。

基調講演する山本さん

事例報告する山口社長

参加者の質問に答える山口社長(右)と山本さん

当日の記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

ラボのパートナー会員が事業・サービスなどを紹介するプレゼンテーションでは、クオンクロップが「MYエコものさし」、フェイガーがJ-クレジット事業などを紹介しました。

2024年12月3日 第5回セミナー「生物多様性と農業経営」を開きました

日本総合研究所の古賀啓一さんは、日本では多くの食品関連企業が生物多様性に配慮する姿勢を示しており、これに合致した原材料の「調達ニーズが高まる」と指摘。生物多様性の保全はビジネスチャンスでもあると強調しました。

JAみやぎ登米の佐々木衛常務は、農薬・化学肥料を低減した環境保全米の生産で米の付加価値を高め、「田んぼの生きもの調査」で多くの生き物が確認されるなど、「生物多様性の保全にもつながっている」と話しました。新潟県長岡市は、「小さな生き物たちと育むお米」をブランド化し、環境保全の取り組みを伝えるロゴマークや説明文を加えたところ、従来の約1.5倍の価格でも売れたと報告しました。

(右から)JAみやぎ登米の佐々木常務、日本総研の古賀さん

ラボのパートナー会員が事業・サービスなどを紹介するプレゼンテーションでは、トヨタ自動車が、開発中の「土壌センシングサービス」など農業部門の取り組みを紹介しました。

当日の記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2024年11月18日 みどりGXラボ会員交流会「持続可能な新潮流」を開きました

セミナー「環境再生型農業って、何?」では、北海道大学大学院の小林国之准教授が基調講演し、近年、注目されているリジェネラティブ農業(環境再生型農業)について、米国での事例を交えて解説しました。同農業に取り組む北海道小清水町の畑作農家・和田徹さんは、不耕起栽培や被覆植物を取り入れた実践事例を報告しました。

小林さん(左)と和田さん

減農薬米をベースに、米を使った菓子の開発や田んぼでのキャンプなど水田の価値最大化に取り組む栃木県那須町の稲作本店、自然栽培を普及するシゼンタイ全国循環型社会協議会、水田の自動抑草ロボット「アイガモロボ」を開発したNEWGREENによるトークセッションも行いました。

(左から)司会の小谷あゆみさん、稲作本店の井上敬二朗さんと真梨子さん、シゼンタイ全国循環型社会協議会の佐伯さん、NEWGREENの田中さん

東京・有楽町の会場とオンラインを合わせ約300名が参加。会場では、多様な立場の会員が直接語り合う懇親会もにぎわいました。

当日の記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2024年10月10日 第3回セミナー「生かせ、地域の有機資源」を開きました

日本有機資源協会専務の柚山義人さんは、地域内には家畜排せつ物や食品残渣、剪定枝など多様な資源があり、活用すれば脱炭素に貢献できると説明。地域の雇用創出や農畜産物のブランド化に結び付く可能性もあるとし、関係者一体での利用推進を呼び掛けました。

基調講演する柚山さん

JA鹿児島県経済連は、地域の堆肥を化成肥料と混合した肥料の供給について紹介しました。類似肥料と比べ価格を抑え、散布時に扱いやすい粒状にすることで耕種農家の支持を受けています。開発は肥料高騰が契機。土壌分析をしながら、化学肥料と並ぶ選択肢の一つとして普及を進めているとしました。

一方、JAの堆肥センターなどから仕入れる原料は時期によっては供給が少なく、保管や運搬のコスト高も課題だと指摘しました。

当日の記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2024年9月25日 第2回セミナー「有機農業のこれから」を開きました

茨城県・JA常陸の秋山豊組合長は、常陸大宮市と連携して学校給食向けに有機農業に取り組む事例を報告。指導者を招いて子会社の農業法人で野菜や米を栽培しており、JAが環境に配慮した農業に率先して挑戦する必要性を訴えました。

国際有機農業運動連盟(IFOAM)世界理事の三好智子さんは、国内外の有機農産物の現状について説明。「食べる人の理解がないと届かない」とし、国内で有機農業をさらに広めるには消費者へのメッセージの伝え方が重要と強調しました。

ラボのパートナー企業が事業・サービスなどを紹介するプレゼンテーションでは、株式会社TOWINGが、同社の高機能バイオ炭「宙炭」を紹介しました。

有機農業について語ったパネル討議

基調講演する三好さん

事例報告する秋山組合長

当日の記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2024年8月7日 第1回セミナー「脱炭素~J-クレジット制度の今~」を開きました

みどりGXラボ初のセミナーは、約150名の会員にご参加いただきました。

J-クレジット制度を活用して中干し延長に大規模に取り組む宮城県のJA新みやぎ、同制度の活用を支援する株式会社フェイガーが事例報告。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの淺田陽子主任研究員が、同制度など農業分野の炭素クレジットについて解説しました。

配信会場から参加者の質問に答える講師

当日の記事はこちらから。

次第など詳しい情報は開催案内ページから。

2024年7月3日 みどりGXラボを設立しました

持続可能な食と農を目指すコンソーシアム「みどりGXラボ」を設立しました。東京・秋葉原の日本農業新聞本社で開いたキックオフイベントには坂本哲志農相も駆け付け、「関係者の連携を促し、課題解決の手法を探る絶好の機会だ」と期待を寄せました。

設立記念セミナーでは、農水省の横山紳事務次官が基調講演。JAふくしま未来の西幸夫常務が実践事例を報告しました。俳優の永島敏行さん、東京農業大学の入江満美准教授も交え、現場の課題やラボに望む役割について議論しました。

第1部・設立式に出席した坂本農相(中央)ら

第2部・パネル討議を行う登壇者ら

7月22日には本紙に特集号を掲載しました。

2024年6月3日 みどりGXラボ特集号を掲載しました

運営委員を務める5人の有識者の座談会を掲載。設立の背景や活動予定も詳しく紹介しています。

◇2024年度の活動計画

| 2024年7月 |

キックオフイベント (設立式+記念セミナー) |

| 8月 | セミナー(1)脱炭素 |

| 9月 | セミナー(2)有機・減農薬 |

| 10月 | セミナー(3)資源活用 |

| 11月 | 交流会&セミナー(4)環境再生型農業 |

| 12月 | セミナー(5)生物多様性 |

| 2025年1月 | セミナー(6)エシカル消費 |

| 2月 | セミナー(7)気候変動 |

| 3月 |

みどりGXサミット&交流会 (成果発表会、アワード、政策提言) |

※24年度は初年度のため7月~25年3月とし、翌年度からは4月~翌年3月が活動年度となります

定例セミナー

オンラインで開催します。農業者やJA、自治体などによる先進事例の報告と、有識者による最新の情勢の講演が聞けます。「みどりの食料システム戦略」や、関連する支援事業の情報も定期的にお伝えします。

交流会

東京都内での実開催を予定しています。セミナーの他に、ネットワーキングのための名刺交換会、パートナー会員によるプレゼンテーションなどを行う予定です。

みどりGXサミット

1年間の活動の締めくくりとして、記念セミナーや交流会に加え、成果発表会やアワード表彰、政策提言などを行う予定です。